OCI Oracle BaseDB作成時の指定項目

Oracle ACE Proの渡部 です。

OCI(Oracle Cloud Infrastrucure)でOracle Databaseを使用できるサービス Oracle Base Database Service (Oracle BaseDB) を作成する手順について、画面キャプチャを交えて説明します。

Oracle Base Database Serviceの概要については、以下の記事をご覧ください。

OCI BaseDBとは何か / OCI Base Database Service

シングル構成: Oracle Base Database Serviceでは、2ノードRACも構成可能ですが、今回は1ノードのシングル構成を対象にします。

Oracle Database 19c

Oracle Grid Infrastrucureを使用

リージョン: 東京

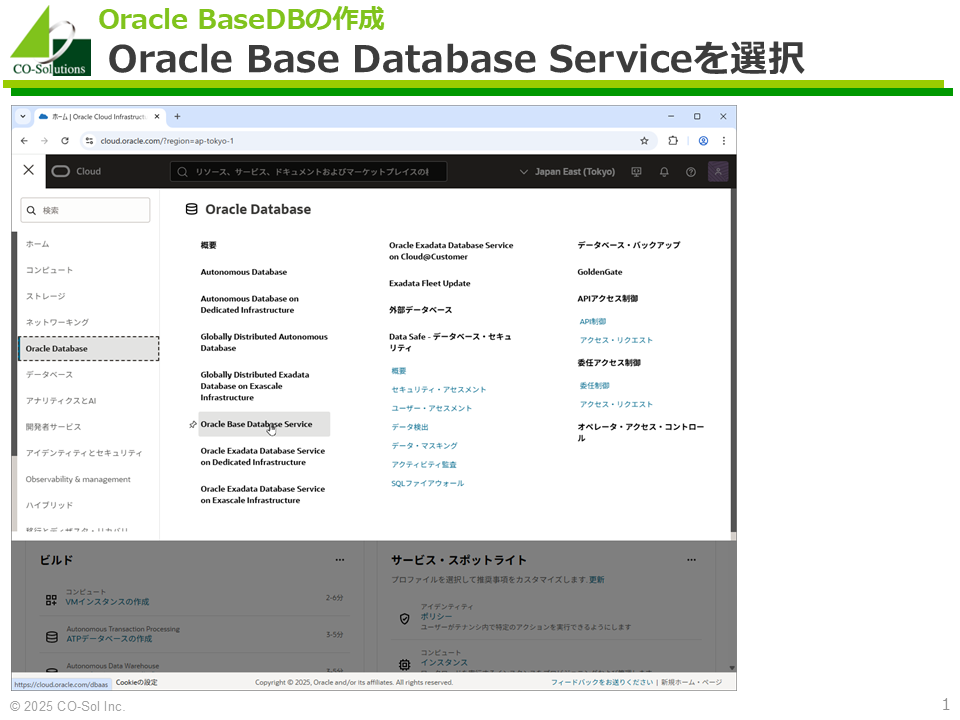

OCI管理コンソールのメニューから、"Oracle Database"カテゴリ以下の"Oracle Base Database Service"を選択します。

Oracle Base Database Serviceは、端的に言うと OCI Compute VMインスタンスにOracleデータベースを導入したものです。

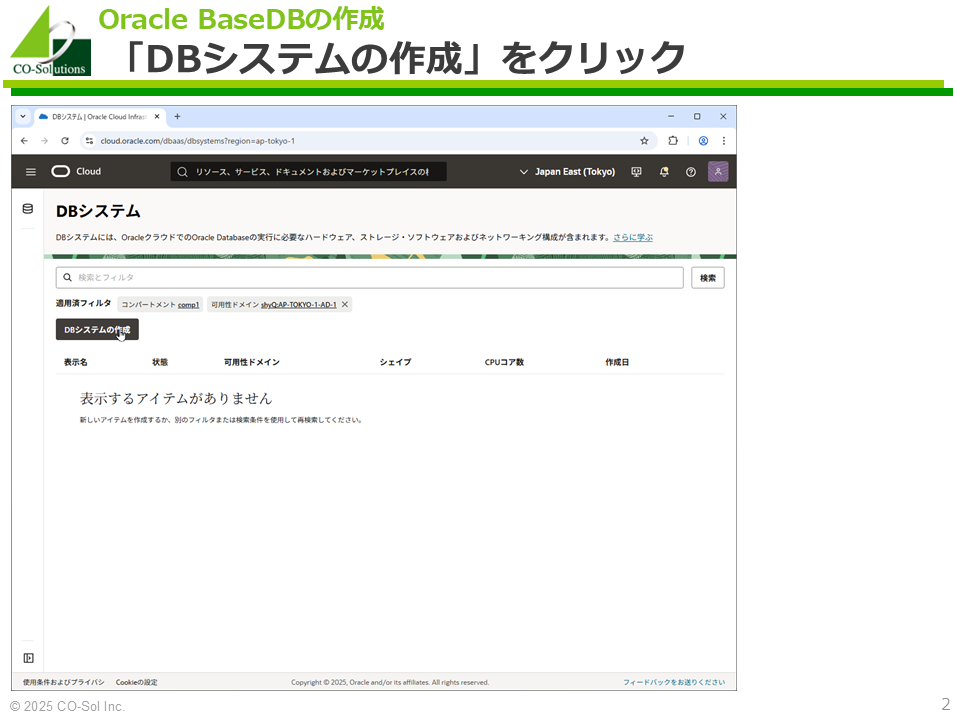

Oracle Base Database Serviceでは、OCI Compute VMインスタンス(=「ノード」)とOracleデータベース(=「データベース」)をまとめて、「DBシステム」と呼びます。

「DBシステムの作成」をクリックします。

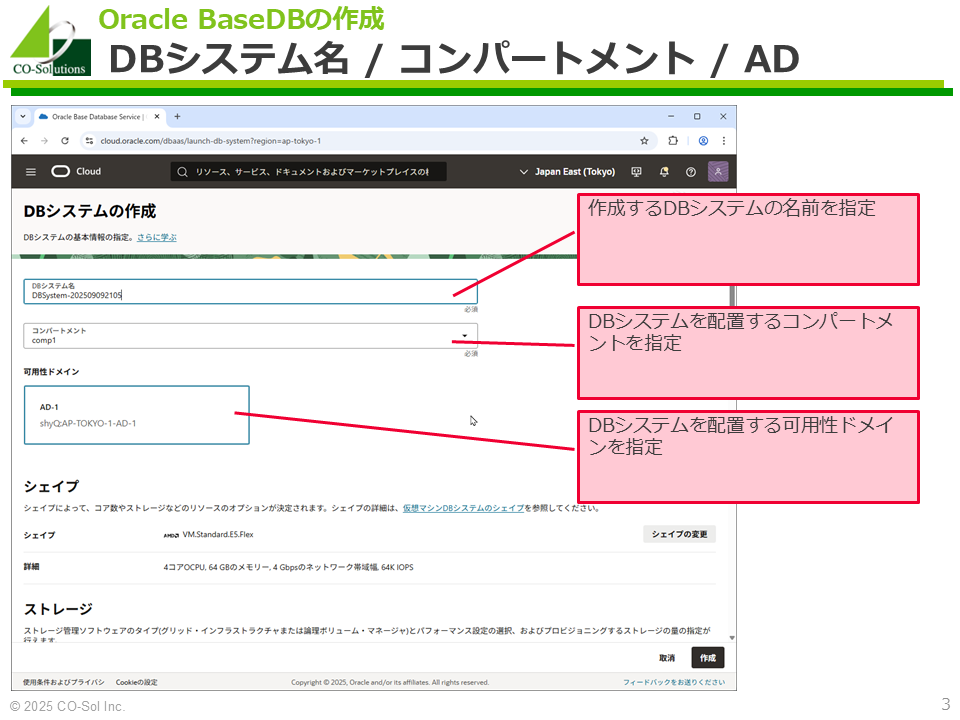

a. DBシステム名: これから作成するDBシステムの名前を指定

b. コンパートメント: DBシステムを配置するコンパートメントを指定

コンパートメントは、1つのOCIテナント(OCIアカウント)を論理的に分割したものです。

c. 可用性ドメイン: DBシステムを配置する可用性ドメインを指定

可用性ドメイン(Availability Domain / AD )は、おおむねデータセンターに対応する概念です。

今回使用するリージョンである東京リージョンには、可用性ドメインは1つしかありません。

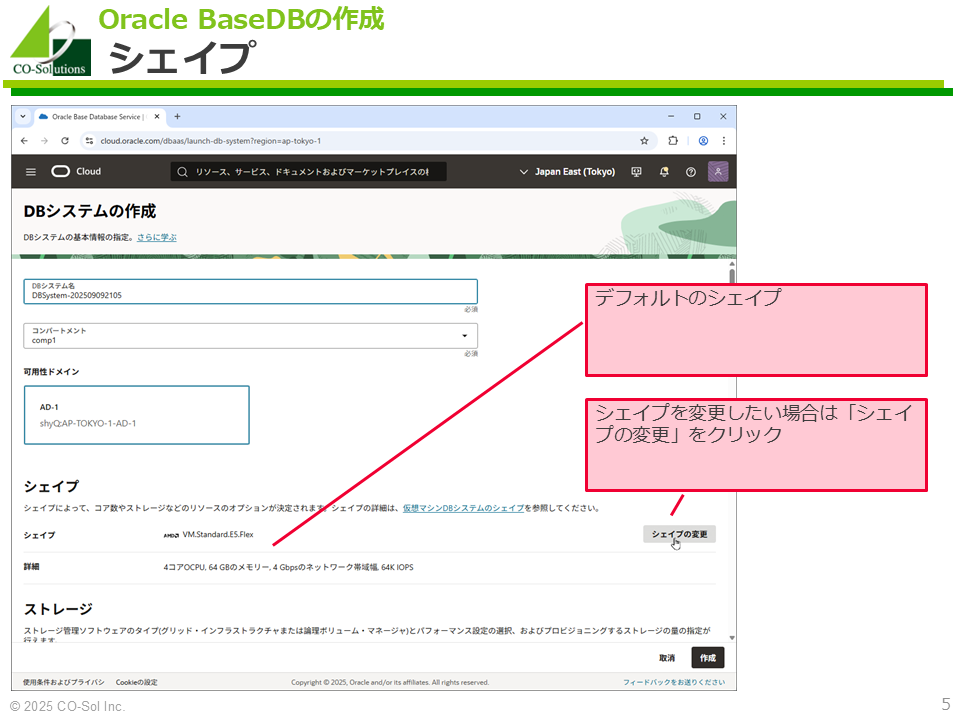

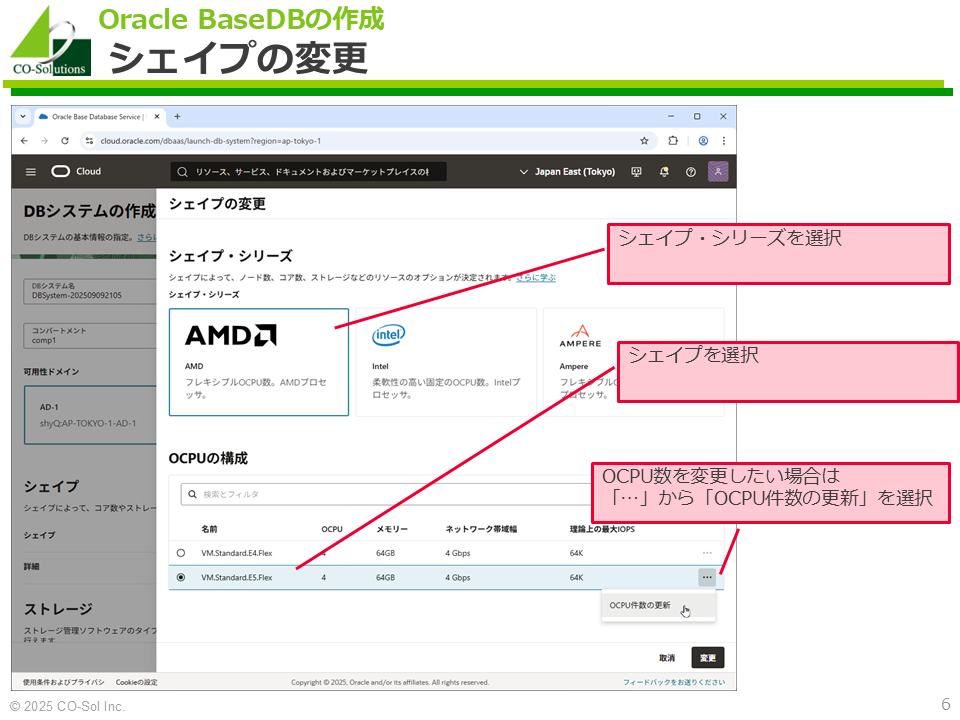

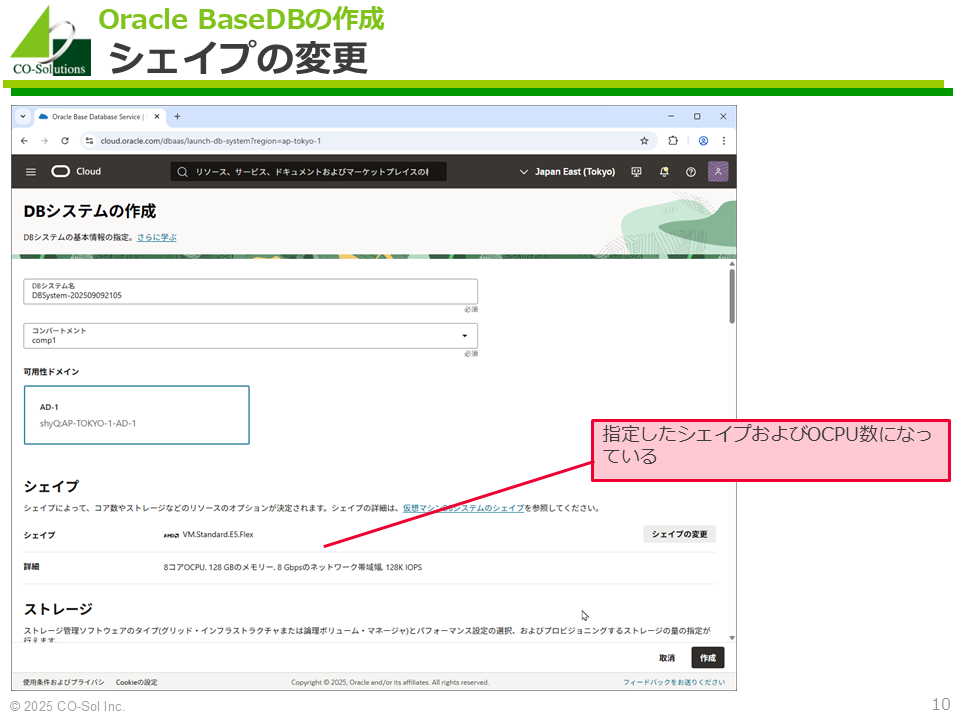

「シェイプ」とは、端的にいうとVMの"スペック"です。

求められる性能に応じて、適切なシェイプを指定する必要があります。

ただし、一般に高いシェイプを使用すると、その分コストがかかります。

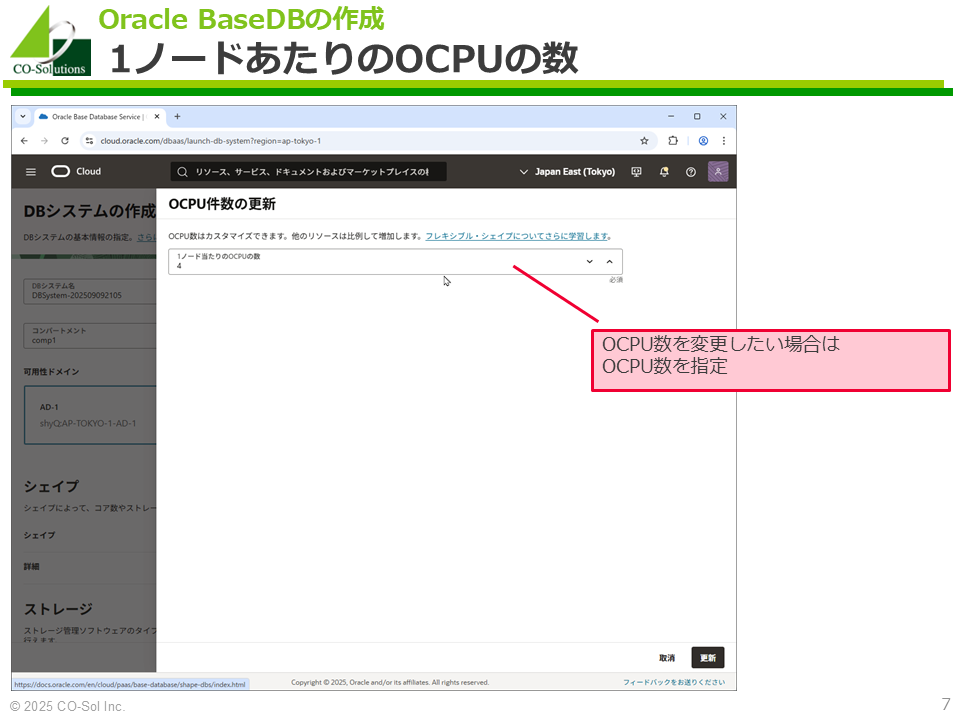

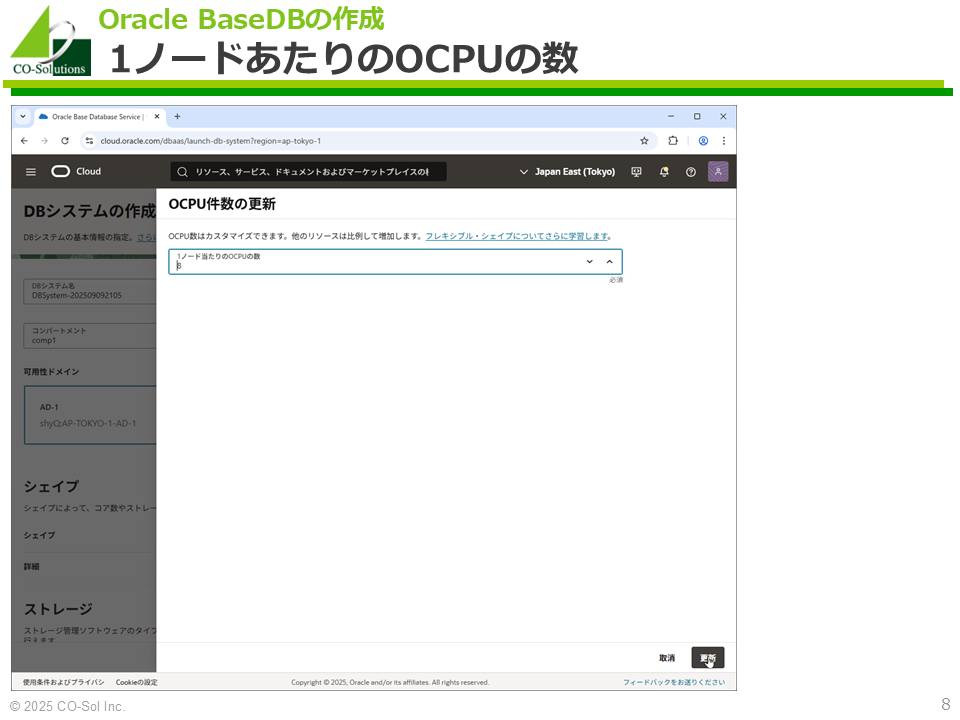

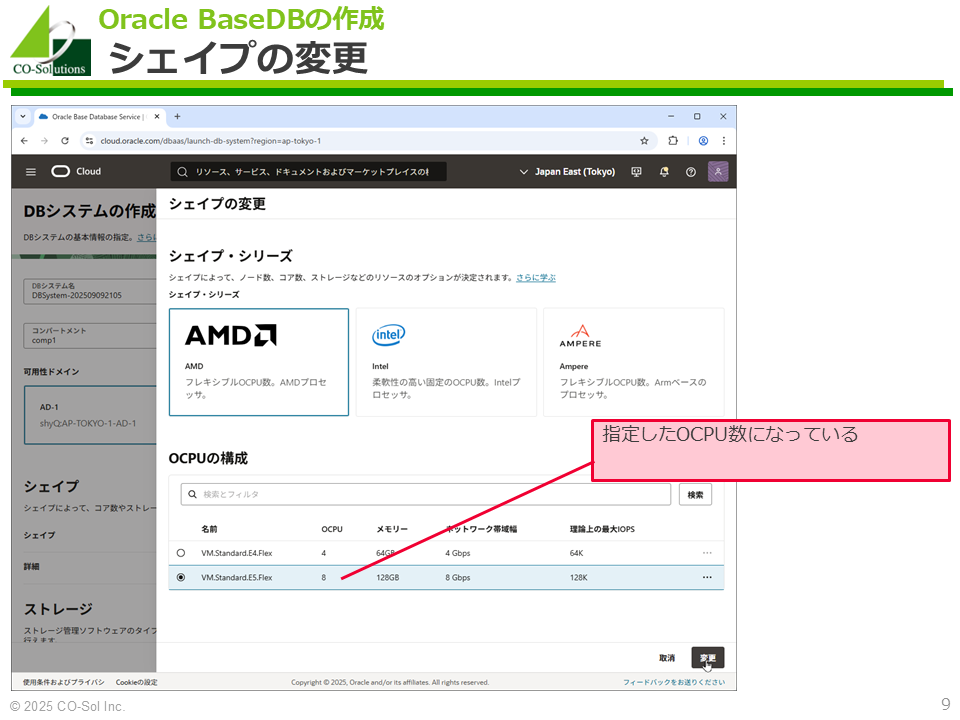

シェイプを変更したい場合は「シェイプの変更」をクリックします。

要件に応じて、適切なシェイプを指定します。

シェイプグループ: AMD

シェイプ: VM.Standard.E5.Flex

OCPU数: 8

シェイプについては以下の資料が参考になります。

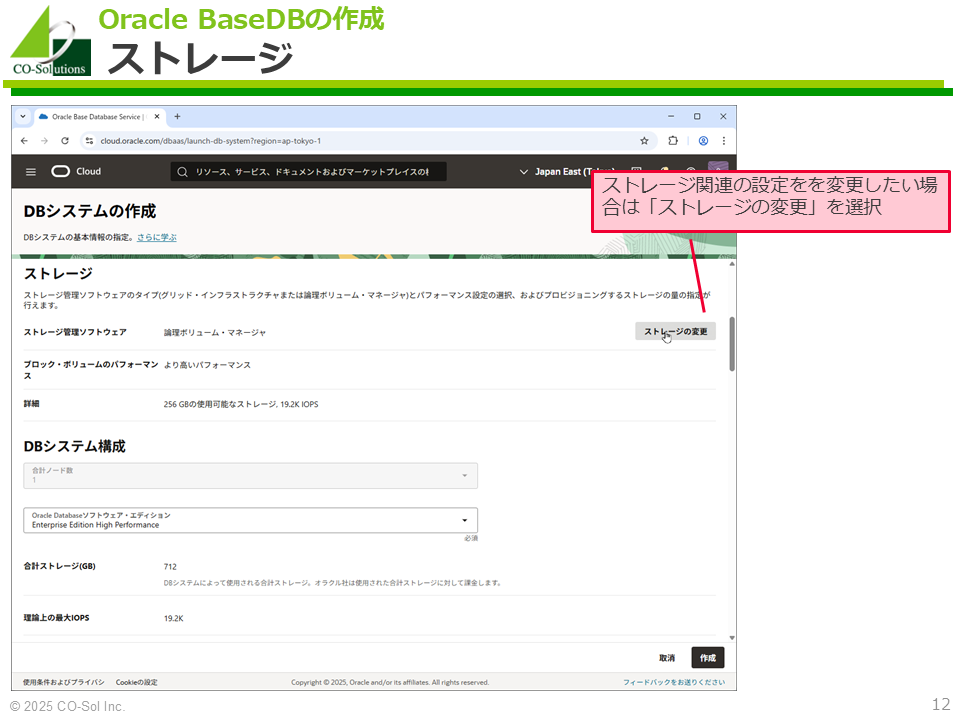

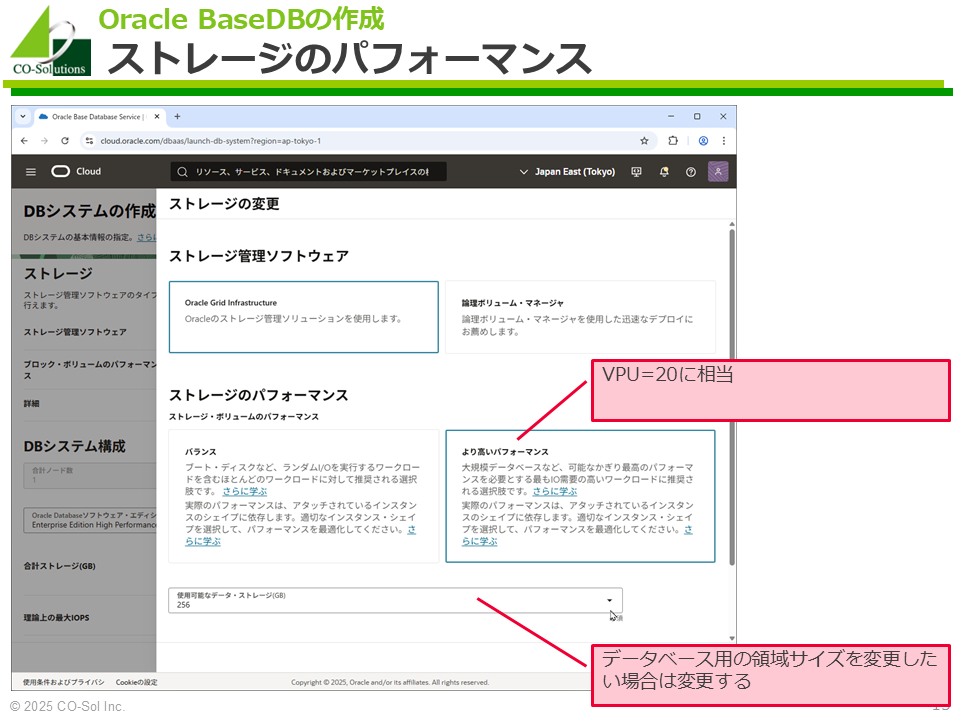

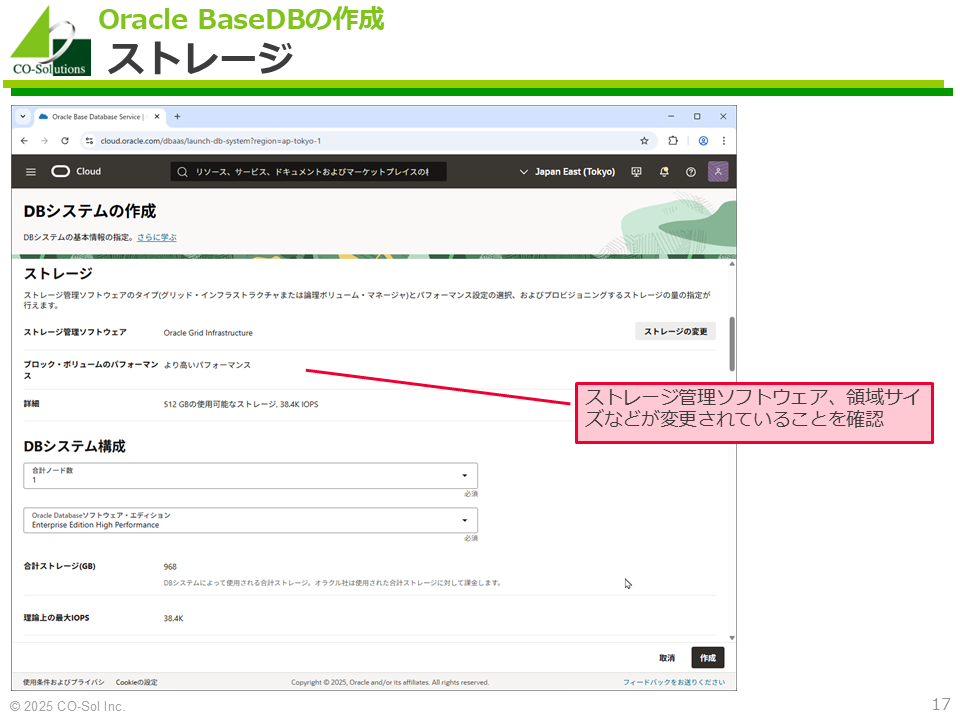

「ストレージ」の箇所では、データベースを格納するストレージの構成を指定します。

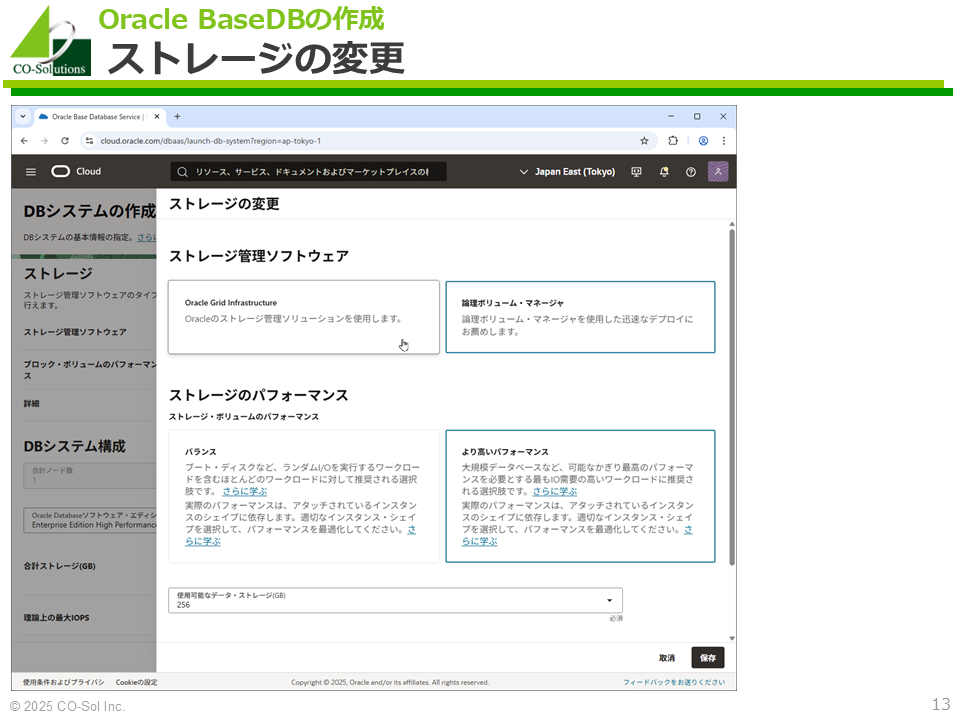

ストレージの構成をデフォルトから変更したい場合は「ストレージの変更」をクリックします。

要件に応じて、適切なストレージ構成を指定します。

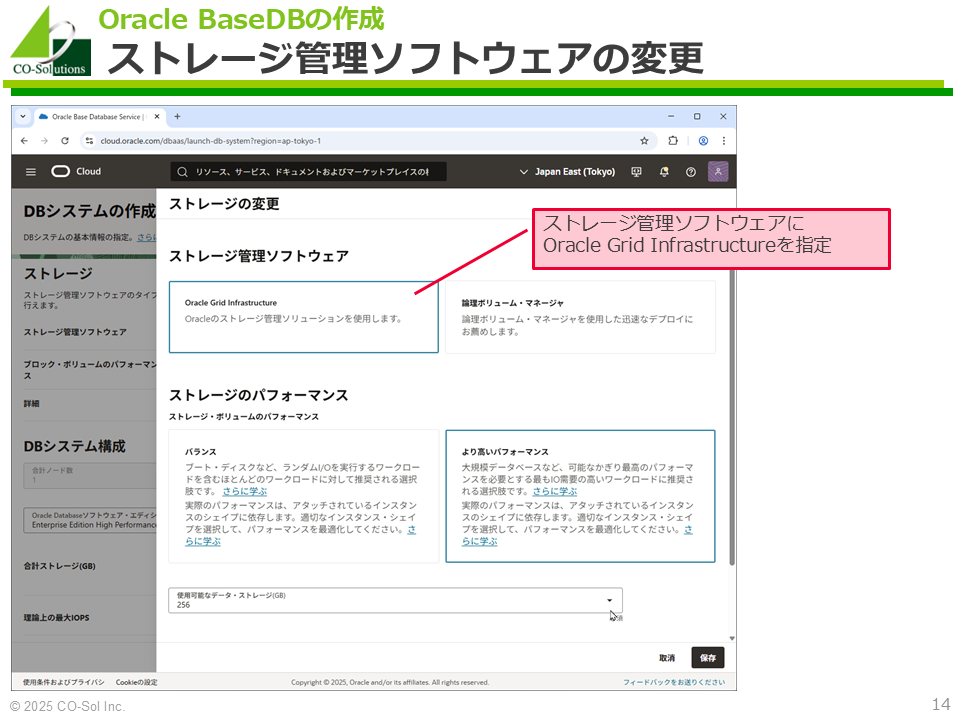

ストレージ管理ソフトウェア: Grid Infrastucture

ストレージボリュームのパフォーマンス: より高いパフォーマンス(VPU=20)

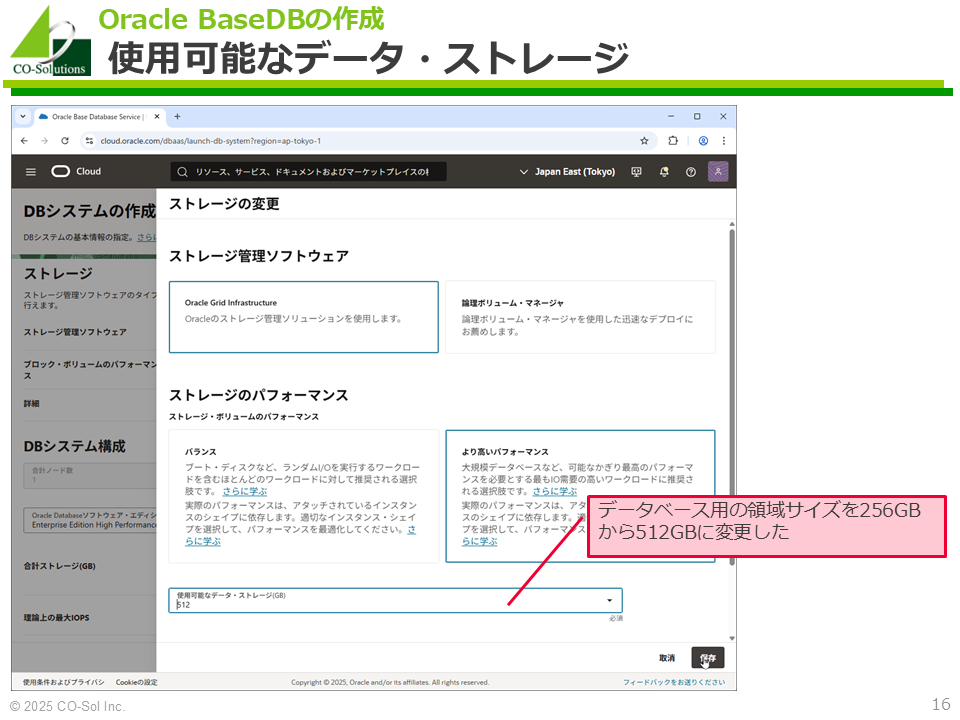

使用可能なデータ・ストレージ: 512GB

ストレージ管理ソフトウェアに「Grid Infrastucture」を選択すると、ストレージはASMを使用する構成になります。

本番環境を含め、多くの環境ではストレージ管理ソフトウェアに「Grid Infrastucture」を選択します。

ストレージ管理ソフトウェアに「論理ボリュームマネージャ」を選択すると、ストレージはLinux LVMを使用する構成になります。

高速にデプロイしたい環境では、ストレージ管理ソフトウェアに 「論理ボリュームマネージャ」をを選択します。

OCI Block VolumeのVPUに対応します。

ただ、現時点(2025年9月)では、Oracle Base Database Serviceに対して、いわゆるUHP(VPU=30~)は指定できないようです(残念!)。

「使用可能なデータ・ストレージ」は、「データベース用の領域サイズ」です。

ストレージ管理ソフトウェアに「Grid Infrastucture」を選択した場合を前提にすると、

「使用可能なデータ・ストレージ」はASMディスクグループで使用できる領域に相当します。

以下の点に注意してください。

「使用可能なデータ・ストレージ」は、ローカルディスクのストレージ領域とは別の概念です。すなわち、DBシステムのノードにおける"/var" や"/usr"などの領域は含みません。

「使用可能なデータ・ストレージ」は、ASMディスクグループを構成するディスクの総サイズに一致しません。ASMディスクグループは、ストレージの冗長化機能を持つためです。

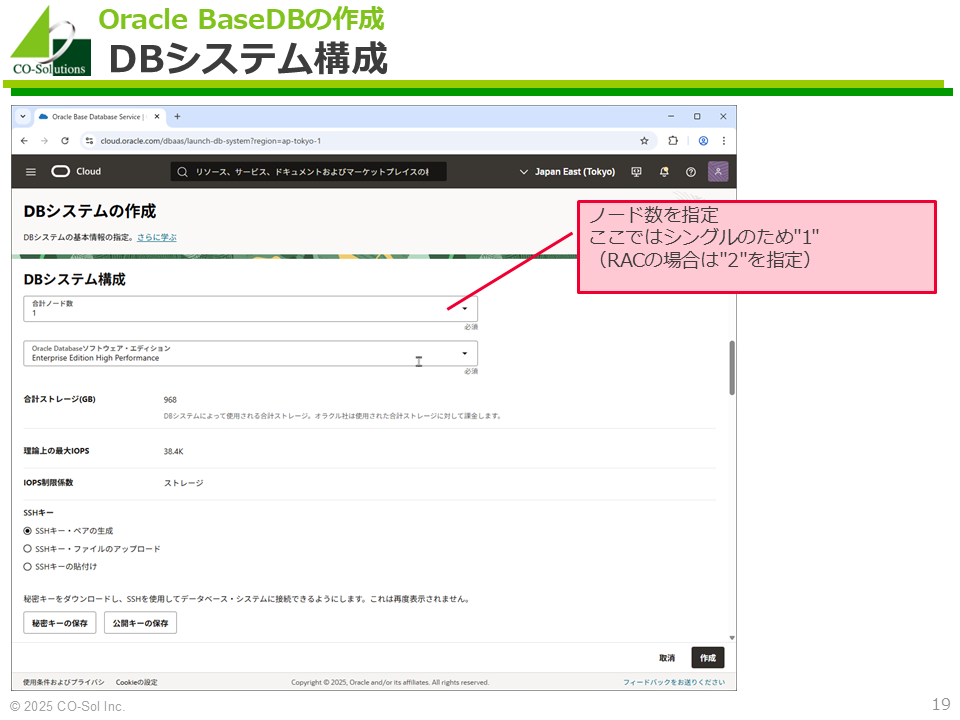

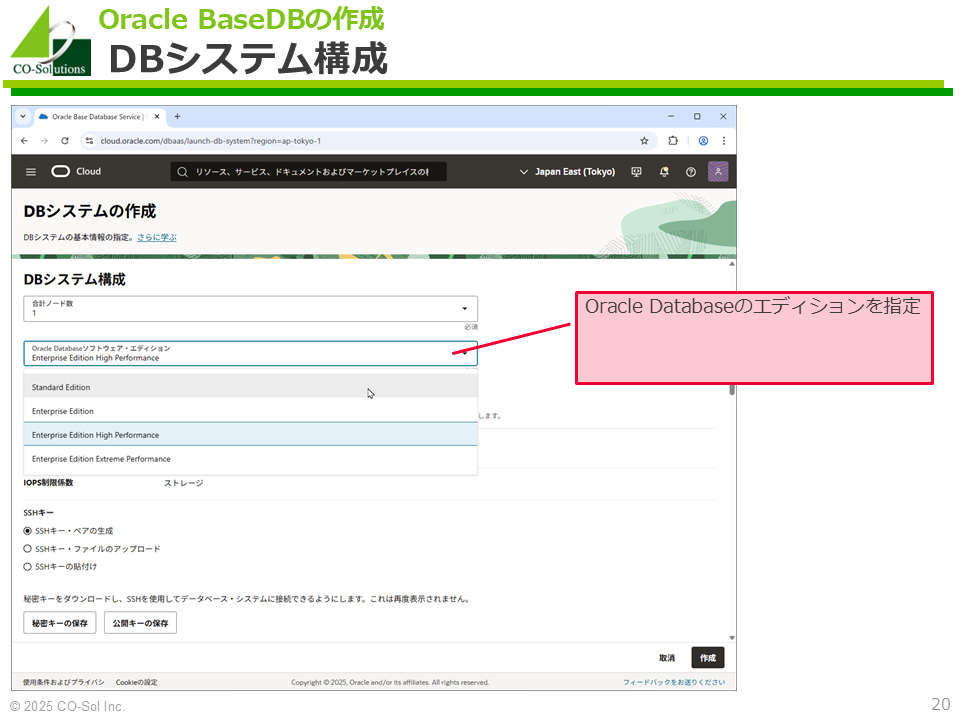

「DBシステム構成」の箇所では、DBシステムにかかわる様々な設定を指定します。

「合計ノード数」には、DBシステムを構成するノードの数を指定します。

「Oracle Databaseソフトウェア・エディション」には、使用するOracle DatabaseのEditionを指定します。

ここでは「Standard Edition」を指定します。

BaseDBでは、Enterprise Editionのオプションの考え方がオンプレミスのOracle Databaseと若干異なる点に注意してください(後述)。

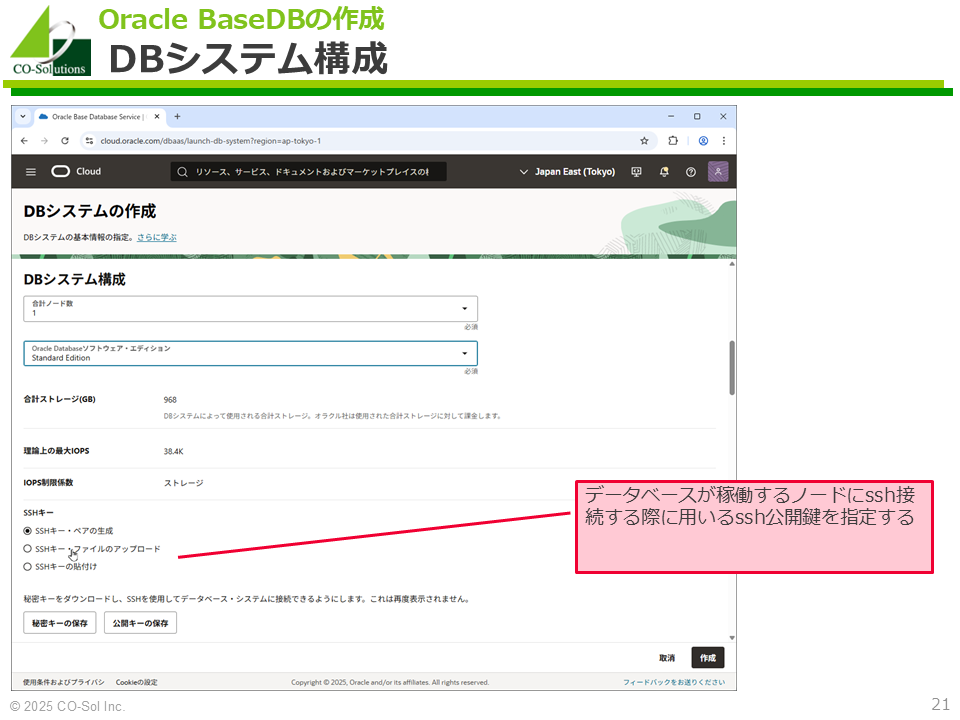

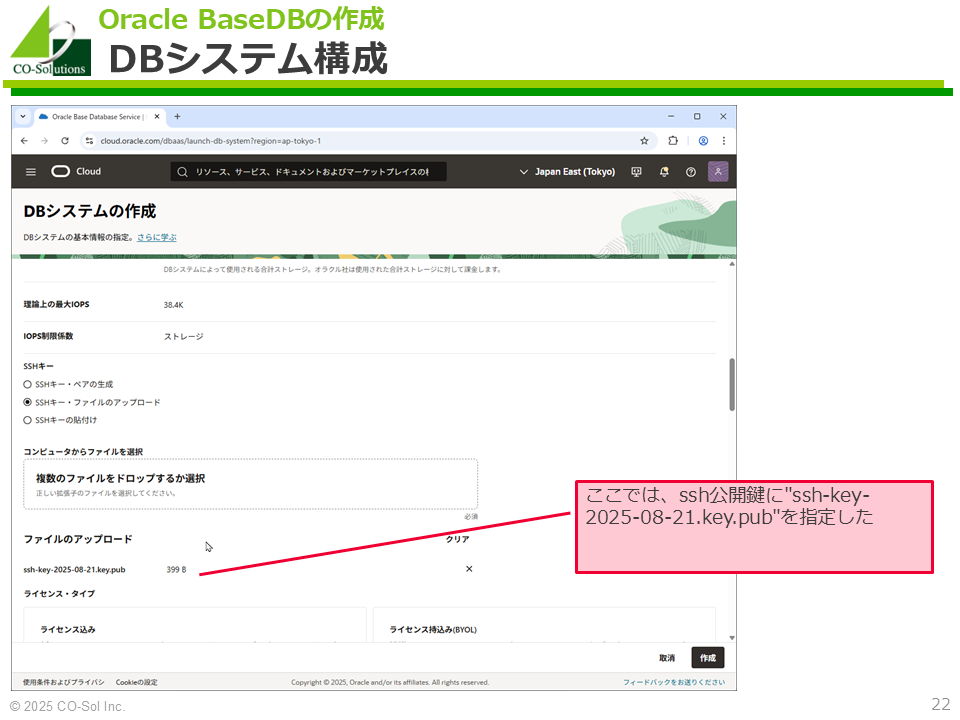

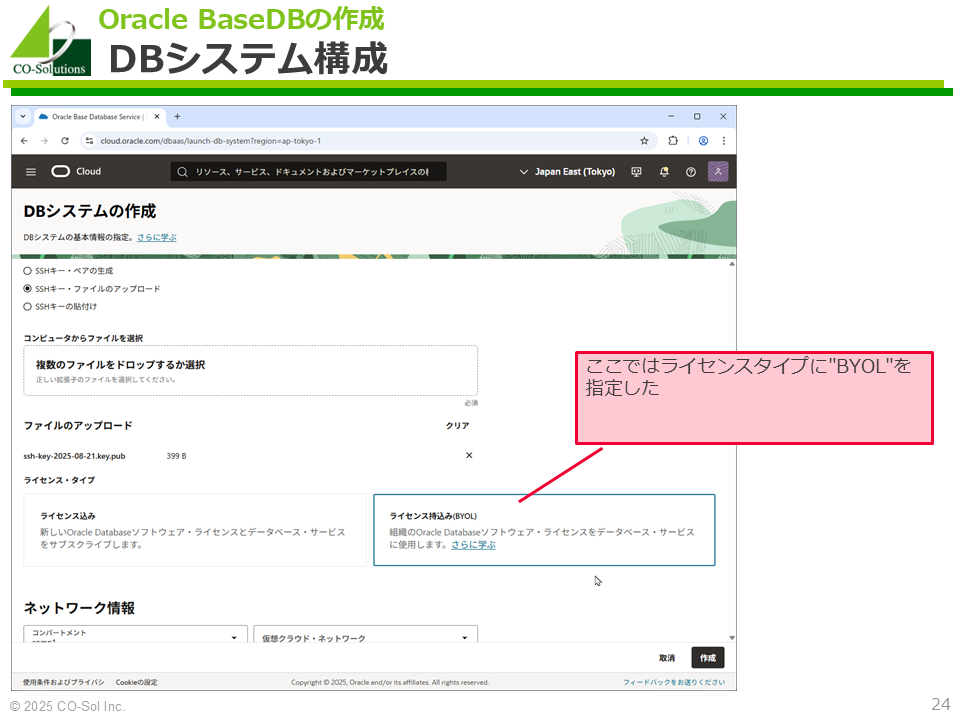

「SSHキー」には、DBシステムを構成するノードにssh接続する際に用いるssh公開鍵を指定します。

ここでは「SSHキー・ファイルのアップロード」を指定し、既存のssh公開鍵をアップロードすることにします。

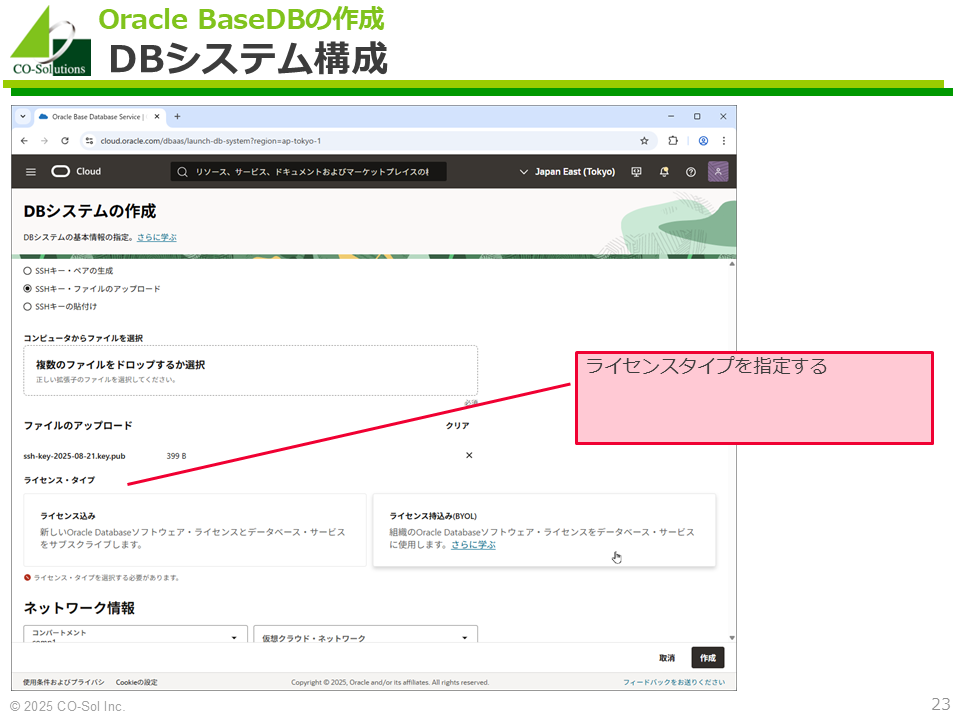

「ライセンス・タイプ」には、Oracle Databaseのライセンスの課金方法にかかわる設定を指定します。

ここでは「ライセンス・タイプ」に"BYOL"を指定します。これは、オンプレミスのOracle Databaseのライセンスを持っており、それをOCIで使用する場合に使用できる方法です。

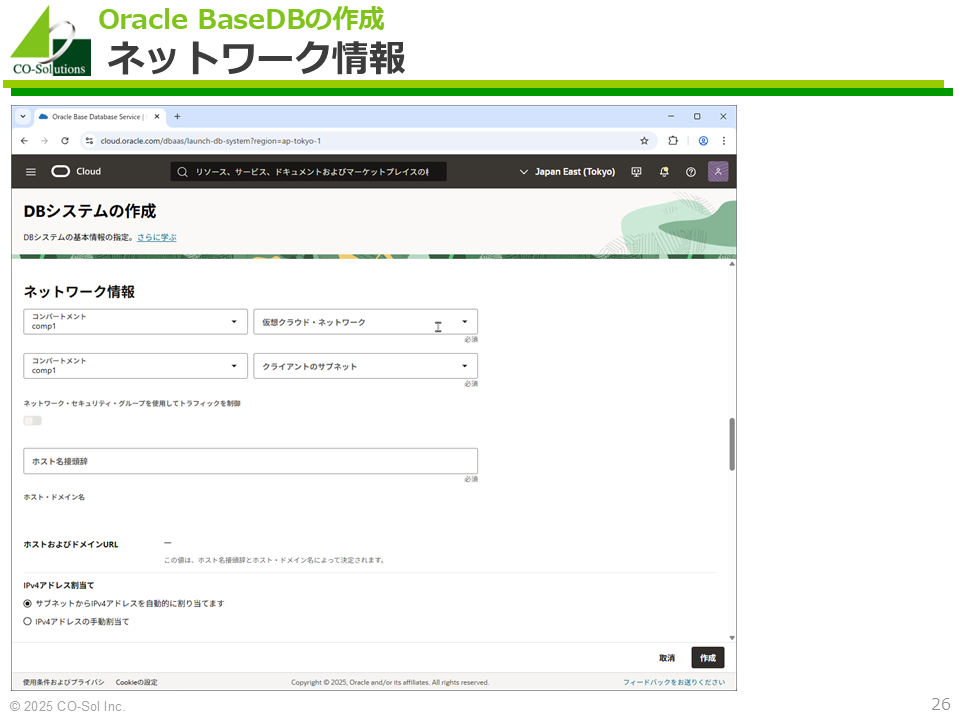

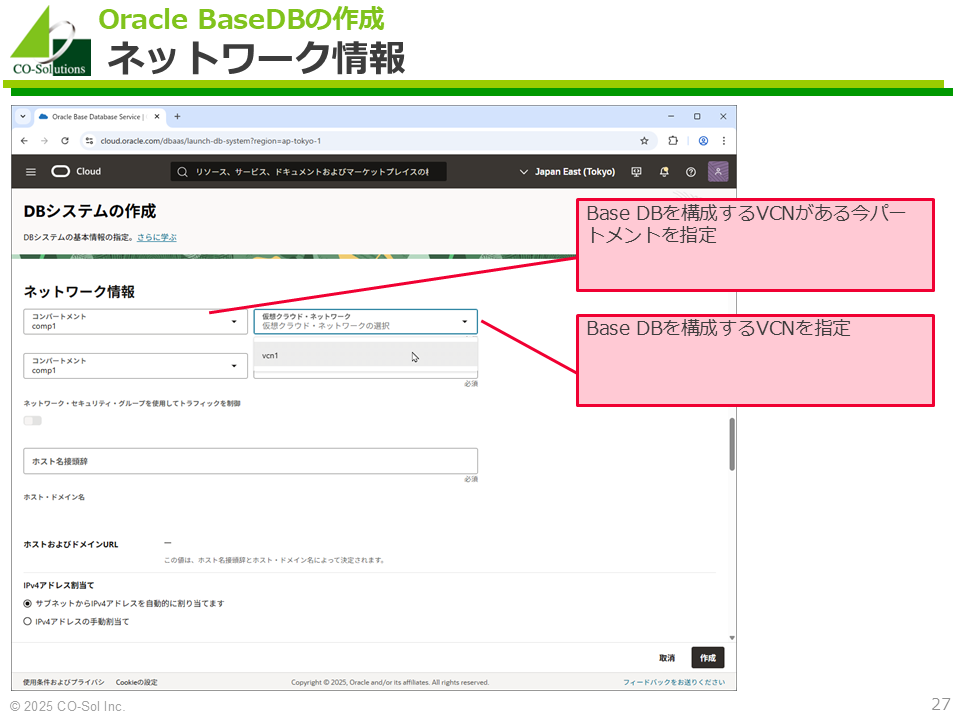

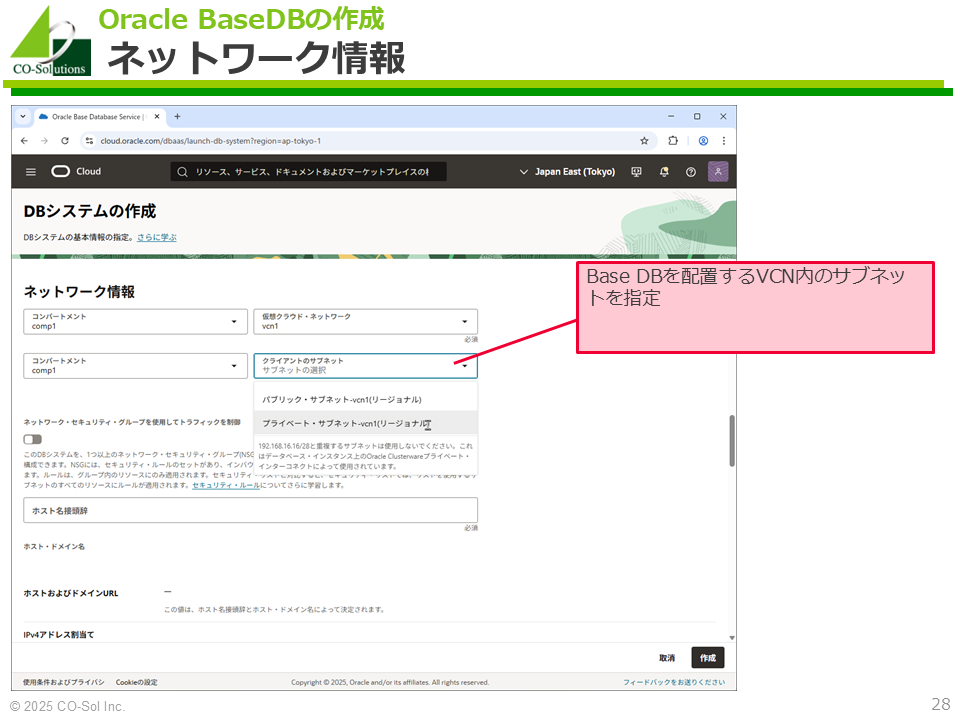

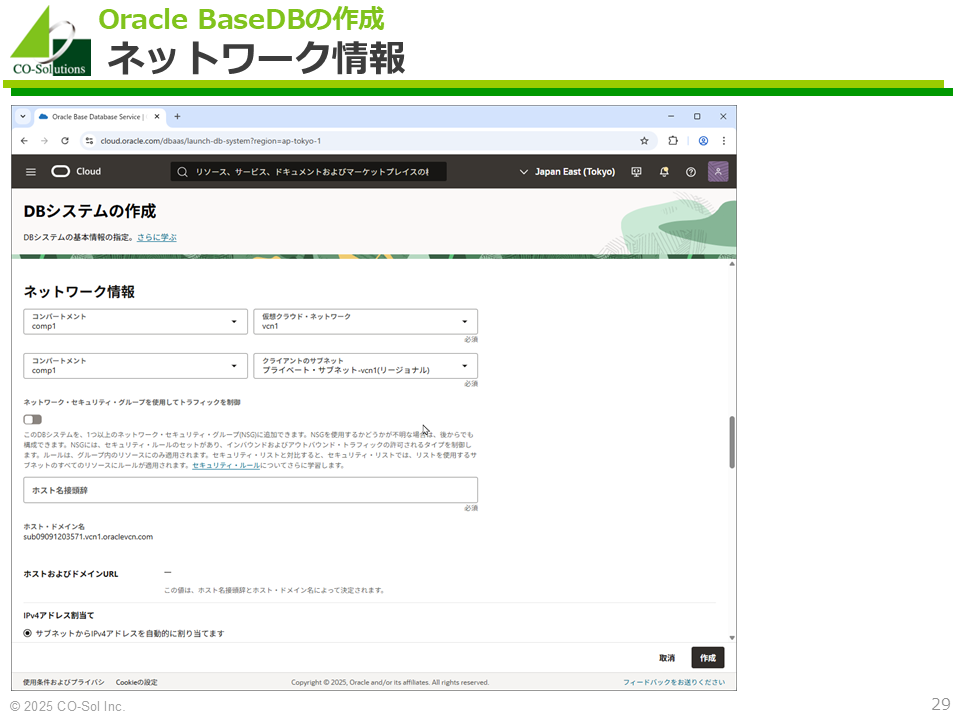

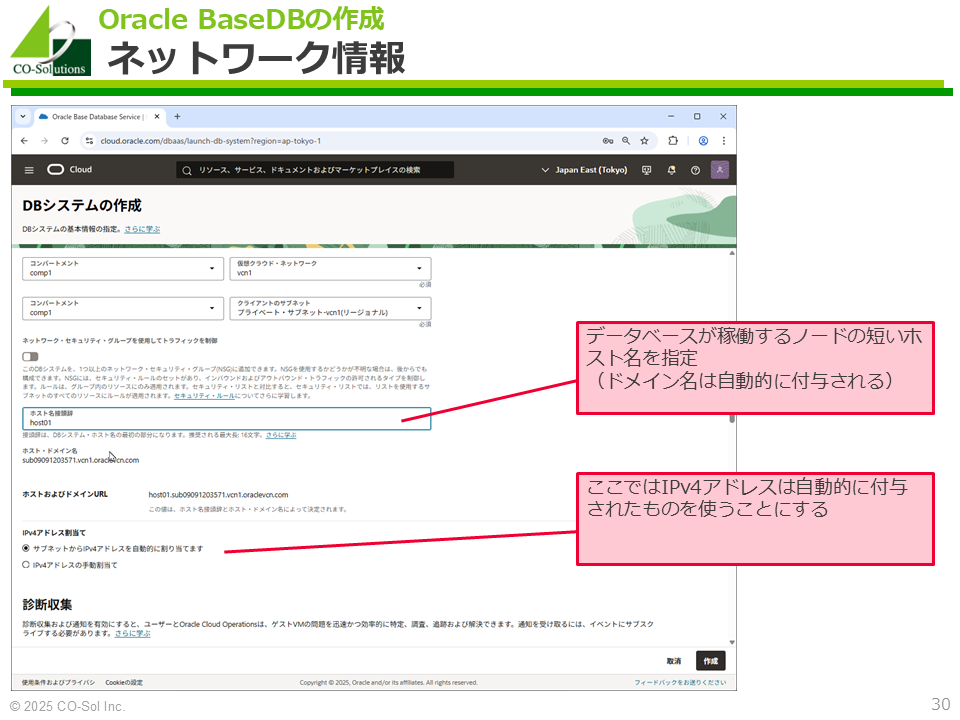

「ネットワーク情報」の箇所では、ネットワークにかかわるDBシステムの情報を指定します。

Oracle Base Database Serviceの実体は、OCI Compute VMインスタンスにOracleデータベースを導入したものです。このため、OCI Compute VMインスタンス(=「ノード」)は、通常のOCI Compute VMインスタンスと同様にVCNに接続されます。よって、DBシステムに対して指定すべき情報も、通常のOCI Compute VMインスタンスと同様になります。

要件に応じて、適切なネットワーク情報を指定します。

(VCNの)コンパートメント: comp1

仮想クラウド・ネットワーク: vcn1

(サブネットの)コンパートメント: comp1

クライアントのサブネット: プライベート・サブネット - vcn1(リージョナル)

ホスト名接頭辞: host01

IPv4アドレス割当て: サブネットからIPv4を自動的に割り当てます

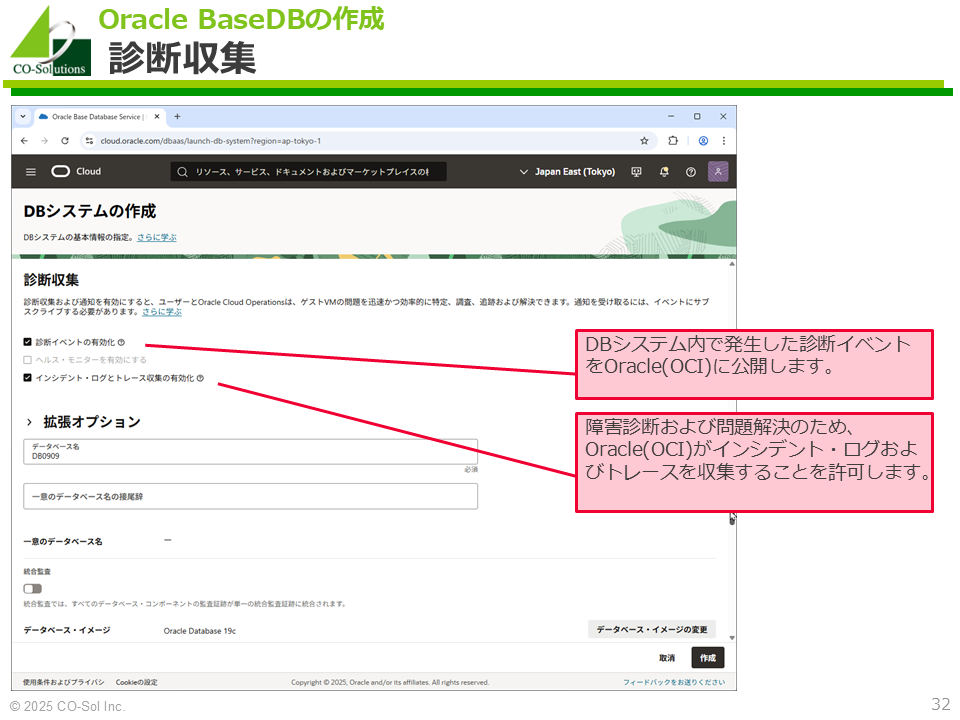

「診断収集」の「診断イベントの有効化」をON(デフォルト)にすると、DBシステム内で発生した診断イベントをOracle(OCI)に公開します。

診断イベントを公開すると、診断イベントをトリガにした処理を実装できるようになります。

「診断収集」の「インシデント・ログおよびトレース収集の有効化」をON(デフォルト)にすると、障害診断および問題解決のため、Oracle(OCI)がインシデント・ログおよびトレースを収集することを許可することになります。

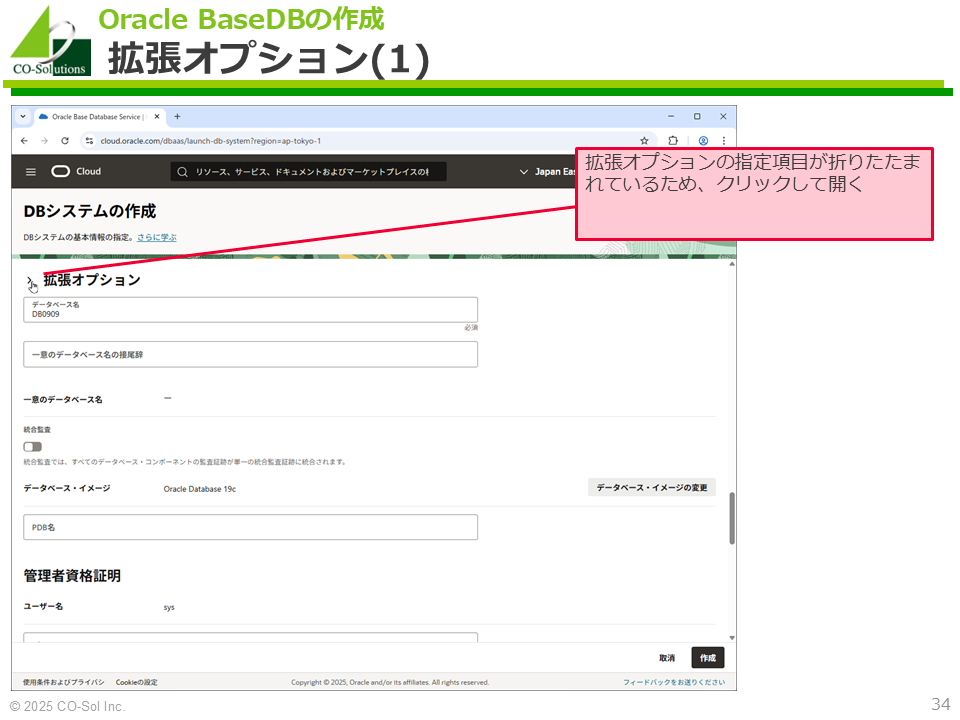

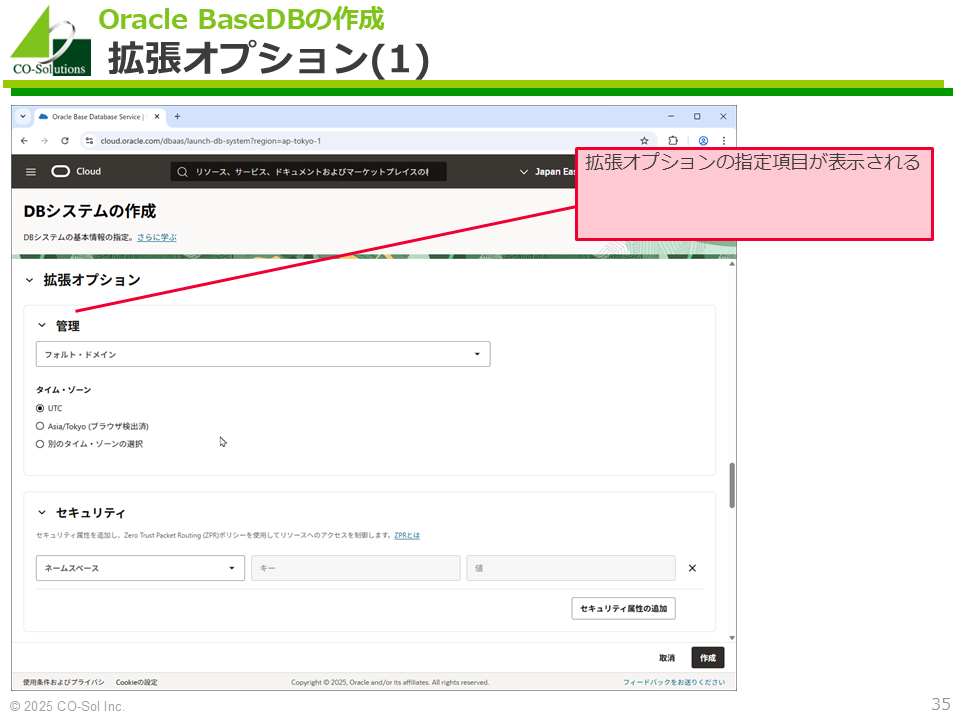

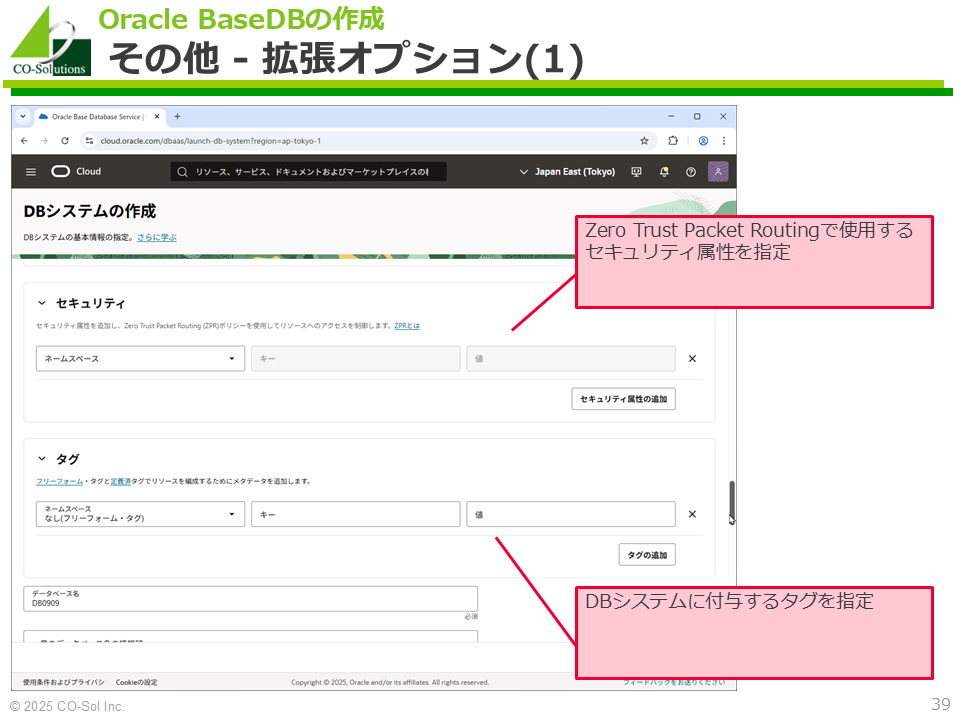

1番目の「拡張オプション」の箇所では、管理、セキュリティ、タグに関する情報を指定します。

拡張オプションの指定項目はデフォルトの状態では折りたたまれているため、クリックして開きます。

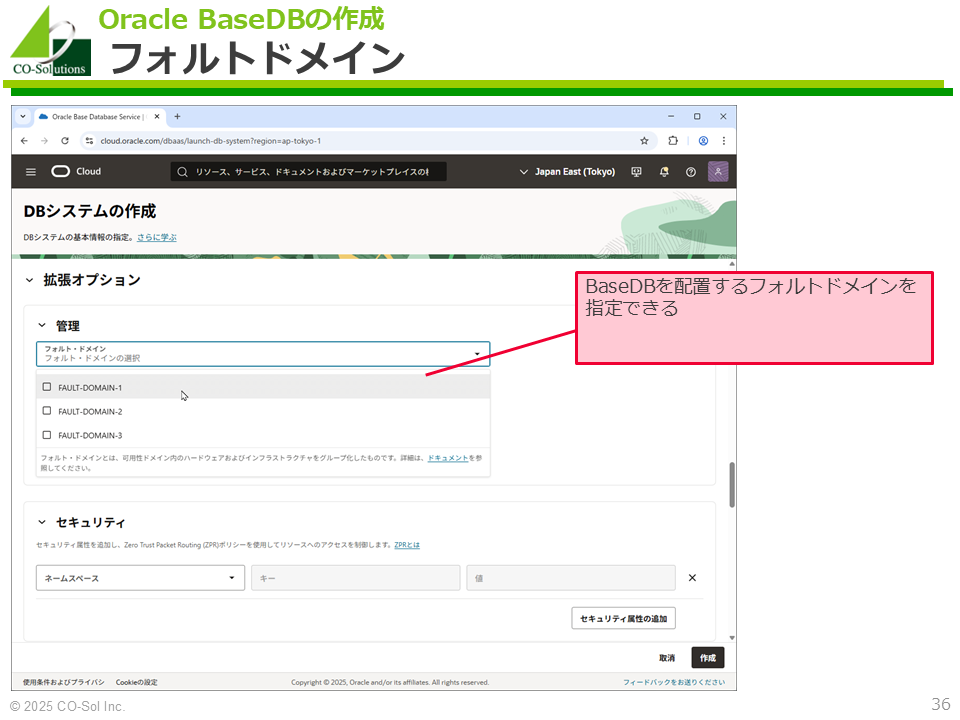

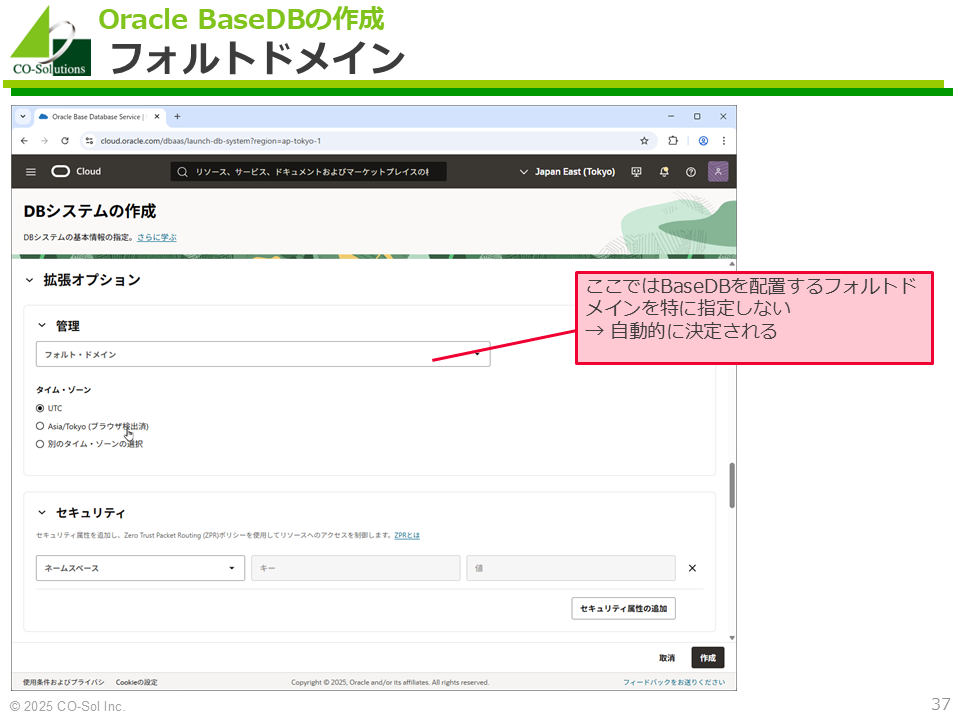

「管理」内の「フォルト・ドメイン」では、DBシステムを配置するフォルトドメインを指定できます。

フォルトドメインは、AD内のハードウェアの集合です。障害やメンテナンスにかかわります。

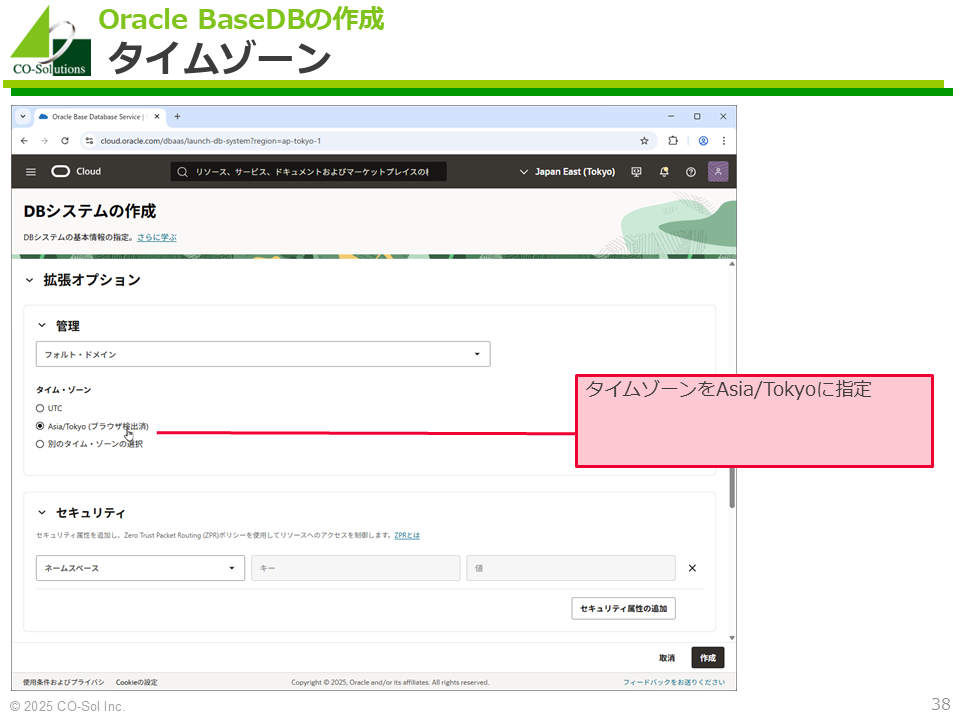

「管理」内の「タイム・ゾーン」では、DBシステムを構成するソフトウェア(ホストOS、Grid Infrastructure、Oracleデータベース)で使用されるタイムゾーンを指定します。

ここでは「Asia/Tokyo」として、日本のタイムゾーンを指定します。

OracleはUTCの使用を推奨していますが、これは複数のタイムゾーンからの使用を想定したものと思われます。しかし、たいていのシステムは日本のタイムゾーンのみで使用されるでしょうから、日本のタイムゾーンを指定した方が便利です。

DBシステム作成後のタイムゾーンの変更は面倒なので、DBシステム作成時に適切なタイムゾーンを指定しておくことをお勧めします。

「セキュリティ」では、Zero Trust Packet Routingで使用するセキュリティ属性を指定します。

Zero Trust Packet Routingは、2024年10月にリリースされたネットワークセキュリティ機能です。

「タグ」では、DBシステムに付与するタグを指定します。

タグは、OCIリソースに付与できる分類のためのマークです。コスト分析、タグベースアクセス制御、動的グループのマッチングルール などに使用されます。

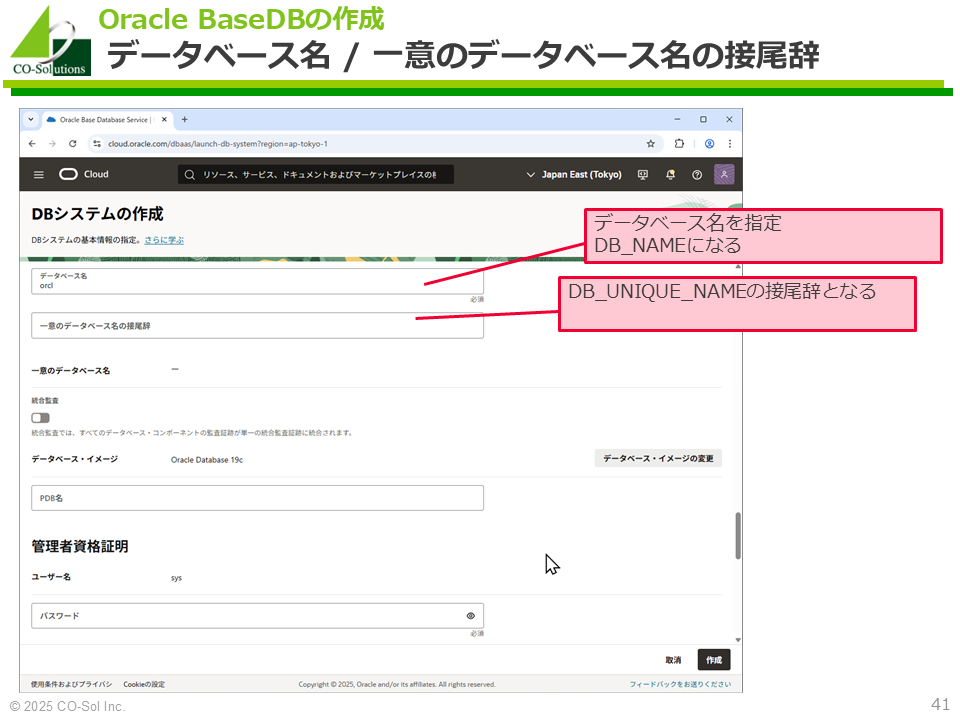

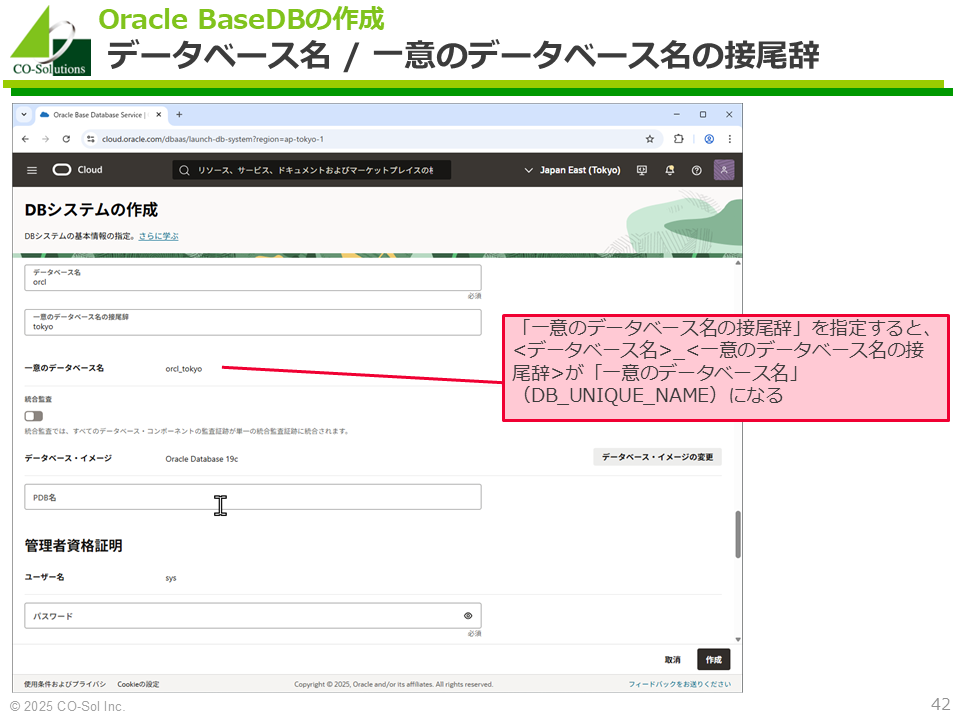

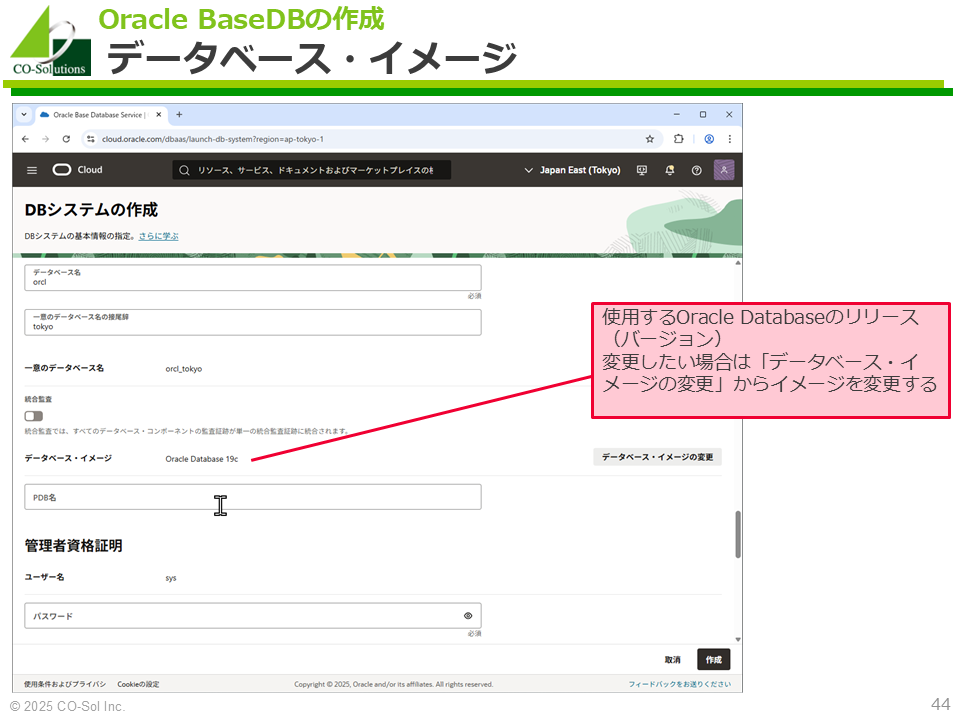

マニュアルで「データベースの基本詳細」と分類されている項目を設定します。

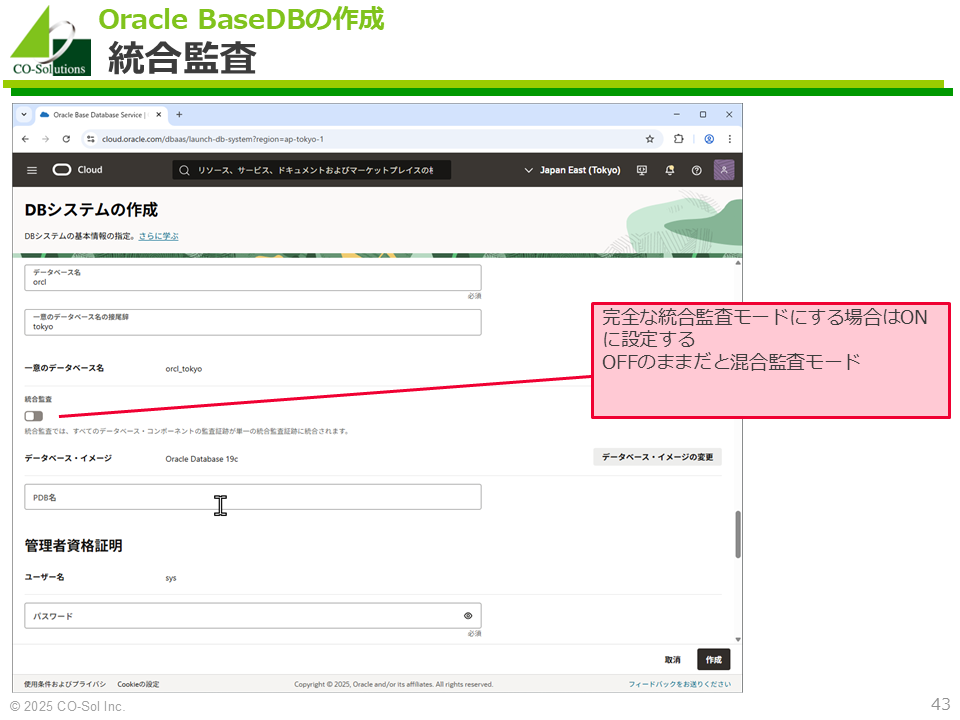

「統合監査」には「完全な統合監査モードを有効にするかどうか」を指定します。

「データベース・イメージ」には、使用するOracle Databaseのリリース(バージョン)を指定します。

変更したい場合は「データベース・イメージの変更」からイメージを変更します。

特に指定しないと最新のRUが適用済みとなります。

確認した限り、最新のRU+過去3つのRUから選択可能なようです。

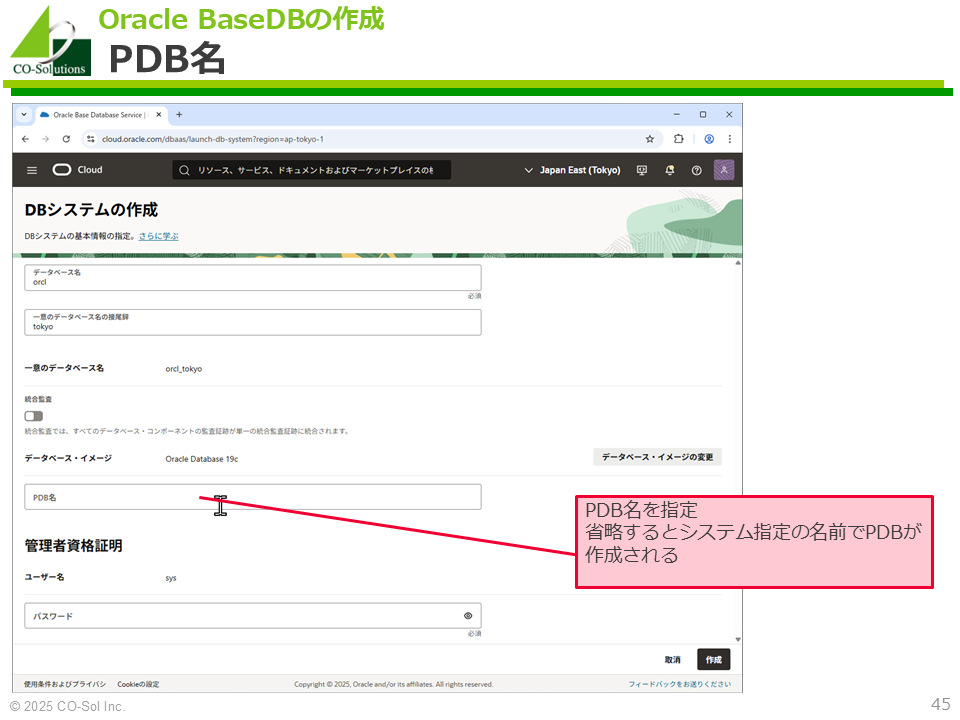

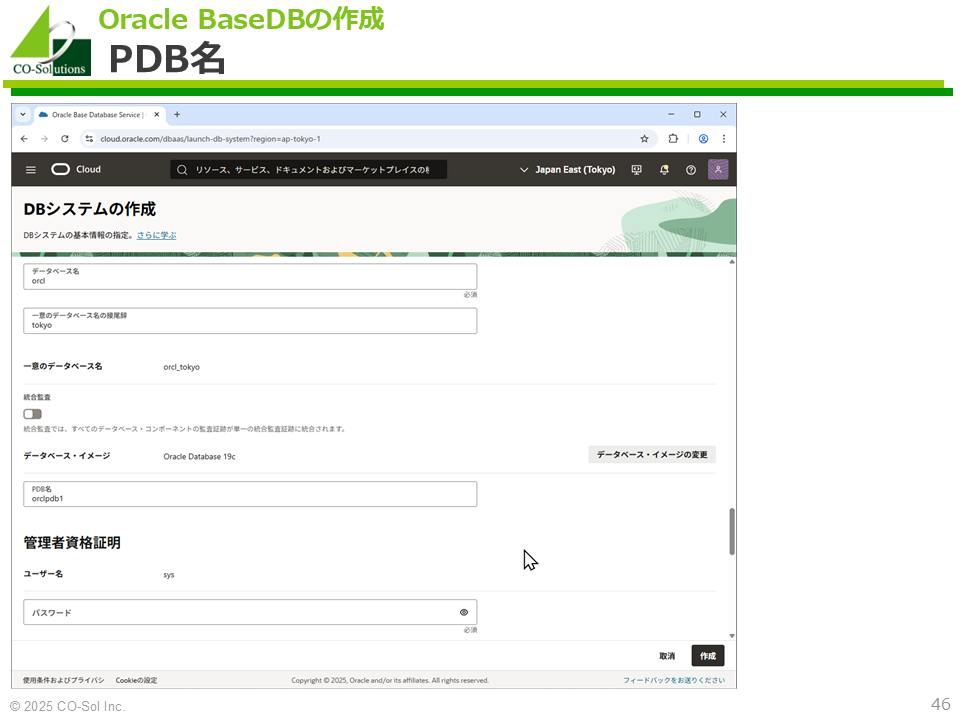

「PDB名」には、CDB内に作成されるPDBの名前を指定します。

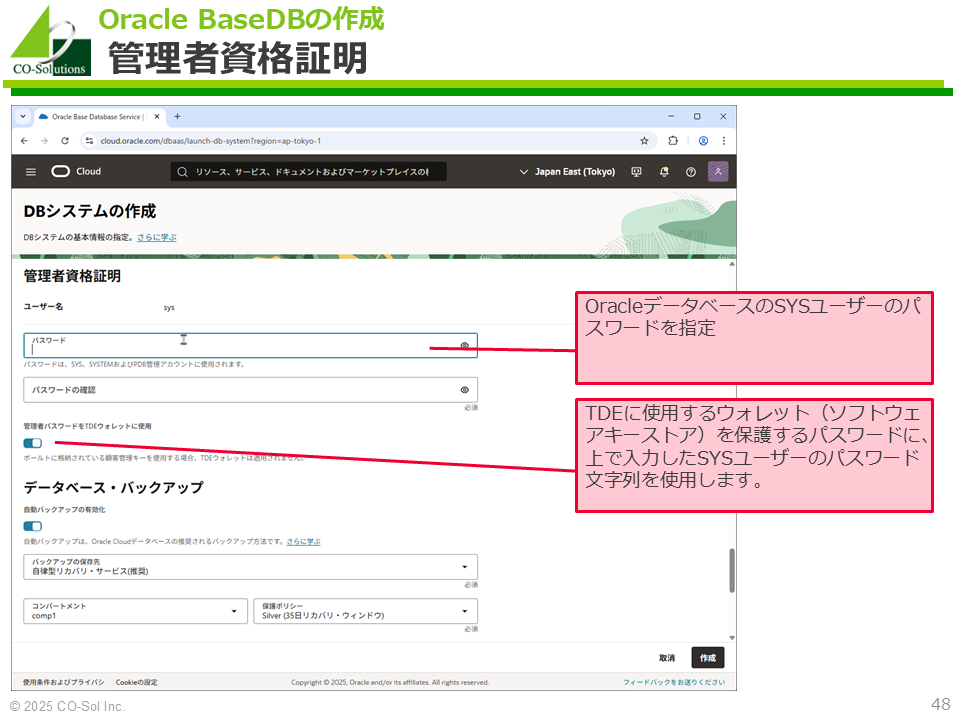

「パスワード」には、OracleデータベースのSYSユーザーのパスワードを指定します。

「管理者パスワードをTDEウォレットに使用」をON(デフォルト)とすると、TDEに使用するウォレット(ソフトウェアキーストア)を保護するパスワードに、上で入力したSYSユーザーのパスワード文字列を使用します。

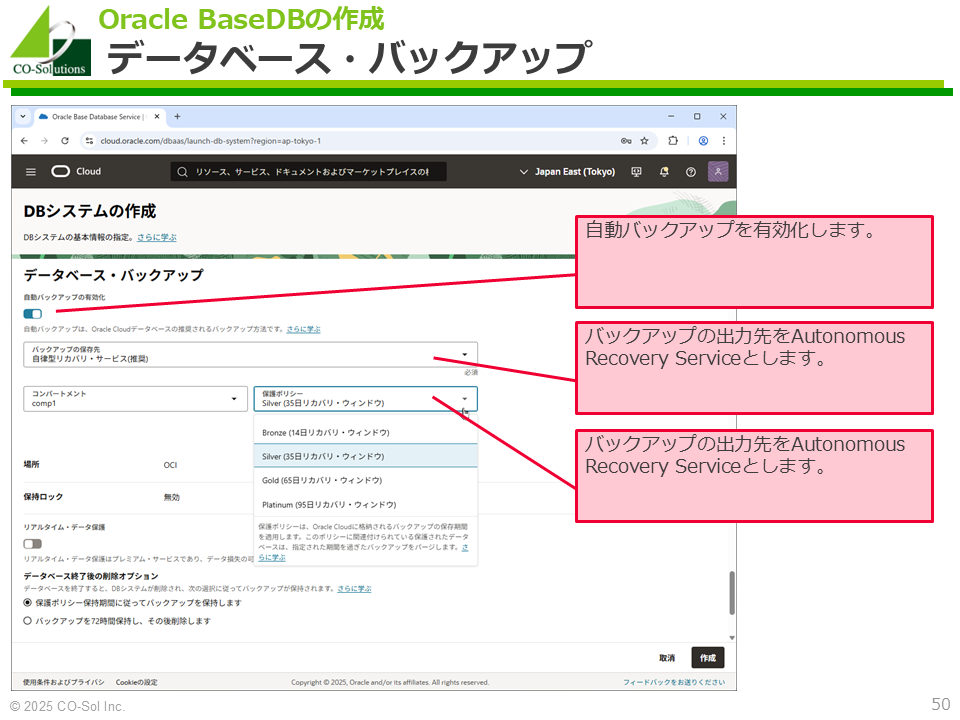

「自動バックアップの有効化」をONにすると、自動的にバックアップが取得されます。

「バックアップの保存先」には、「自律型リカバリ・サービス」か「オブジェクト・ストレージ」を指定できます。

推奨は「自律型リカバリ・サービス」です。自律型リカバリ・サービスは、OCI環境のOracle Database向けのフルマネージドのバックアップサービスであり、バックアップの保存先にObject Storageを使う場合にくらべていくつかの大きなメリットがあります。

「保護ポリシー」には、バックアップの保持期間を指定します。

あらかじめ構成された4つの保護ポリシー(Bronze, Silver, Gold, Platinum)またはユーザー定義の保護ポリシーを使用できます。

ここでは、デフォルトのSilver保護ポリシー(保持期間 35日)を指定します。

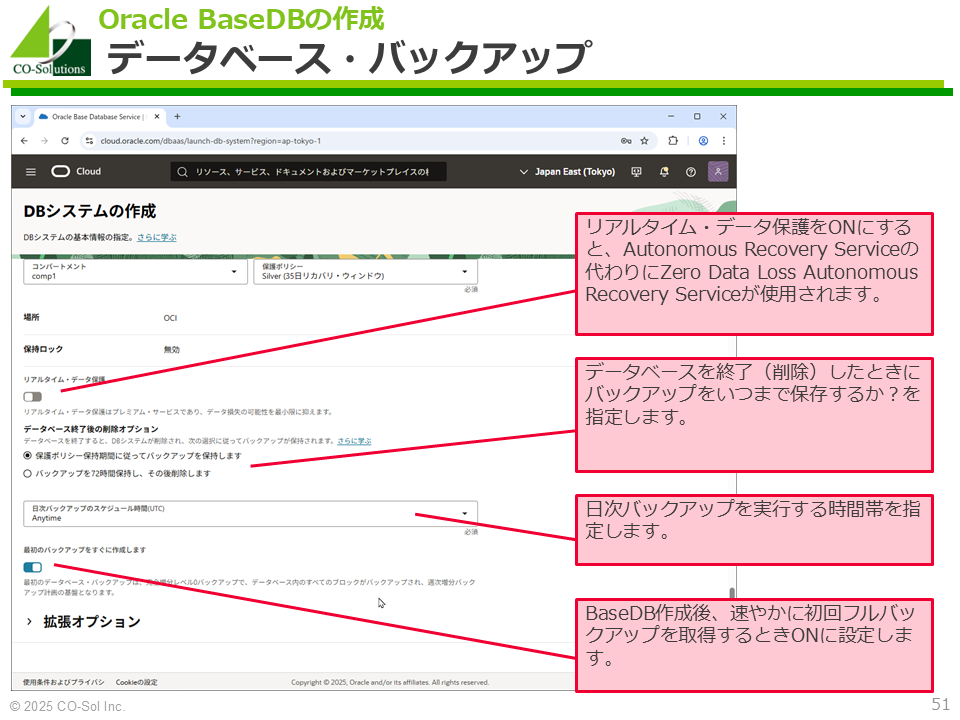

「リアルタイム・データ保護」をONにすると、Autonomous Recovery Serviceの代わりにZero Data Loss Autonomous Recovery Serviceが使用されます。

Zero Data Loss Autonomous Recovery Serviceを使用すると、継続的にREDOログをリカバリ・サービスに転送することで、最後の1秒未満に近いリカバリ・ポイント目標(RPO)を達成できます。

「データベース終了後の削除オプション」には、データベースを終了(削除)したときにバックアップをいつまで保存するか?を指定します。

「日次バックアップのスケジュール時間」には、日次で実行される自動バックアップが実行される時間帯を指定します(2時間)

「最初のバックアップをすぐに作成します」には、BaseDB作成後、速やかに初回フルバックアップを取得するかどうかを指定します。

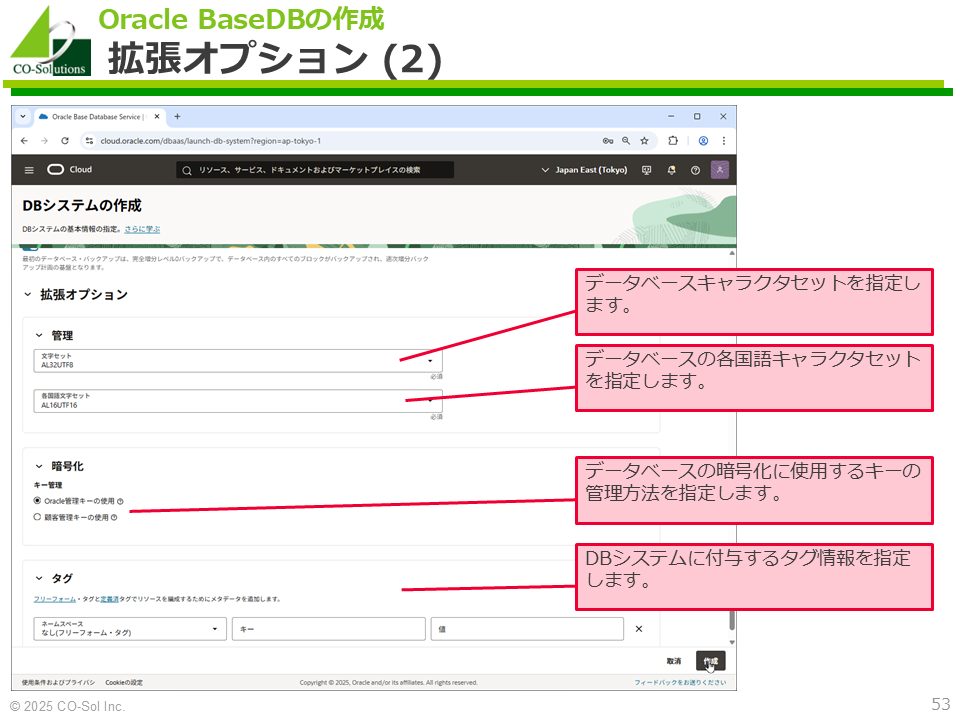

「管理」の「文字セット」「各国語文字セット」には、データベースキャラクタセットおよびデータベースの各国語キャラクタセットを指定します。

「文字セット」 : AL32UTF8 (デフォルト)

「各国語文字セット」 : AL16UTF16 (デフォルト)

「暗号化」には、データベースの暗号化に使用するキーの管理方法を指定します。

ここでは「Oracle管理キーの使用」(デフォルト)として、Oracle(OCI)で暗号化キーを管理する方法とします。

「タグ」には、DBシステムに付与するタグ情報を指定します。

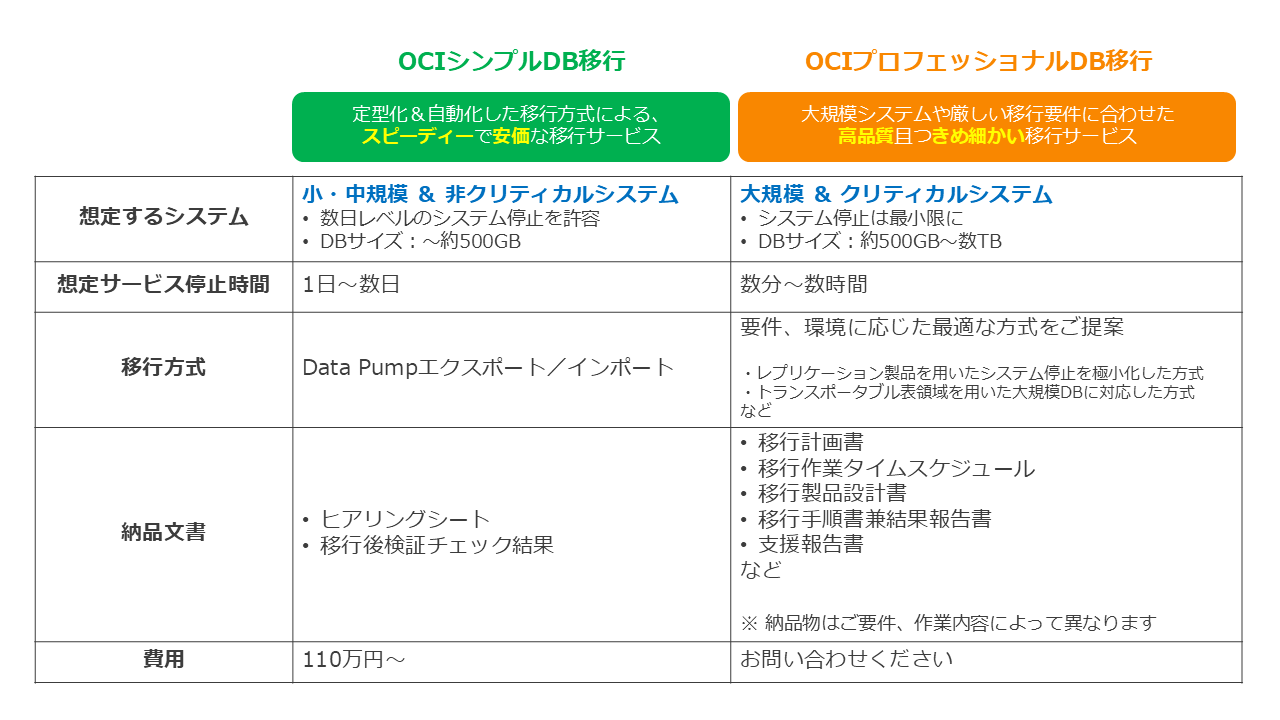

Oracle DatabaseのOCI移行はコーソルへお任せ下さい。システムのクリティカルレベルや要件に応じた2つのサービスをご提供しています。

OCIシンプルDB移行: 定型化&自動化した移行方式による、スピーディーで安価な移行サービス

OCIプロフェッショナルDB移行: 大規模システムや厳しい移行要件に合わせた高品質且つきめ細かい移行サービス

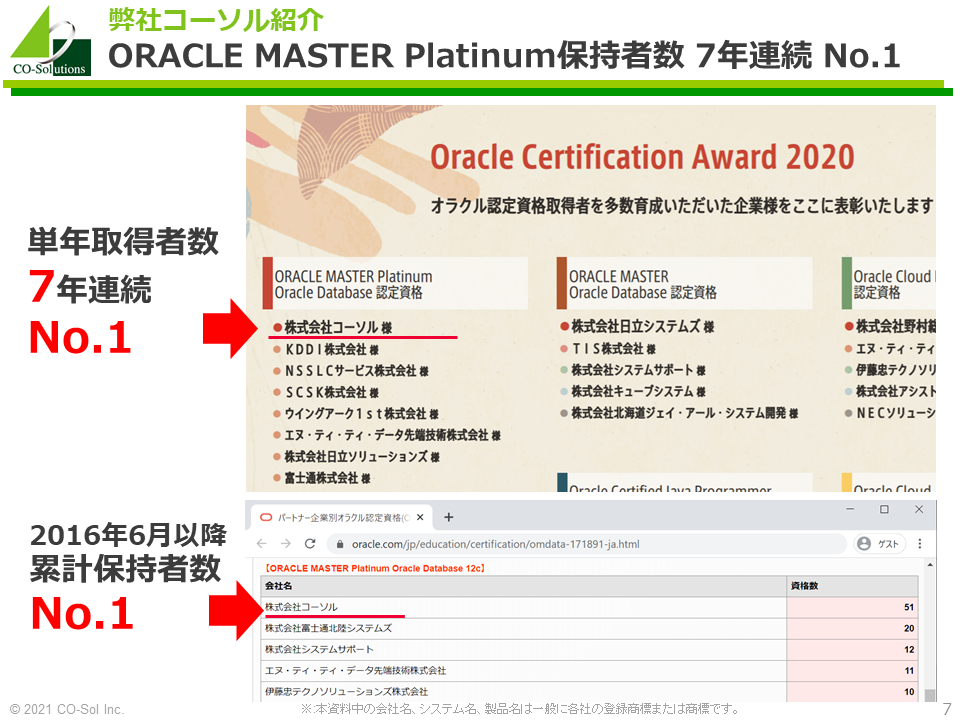

コーソルからデータベース関連製品をご購入いただくと、ORACLE MASTER Platinum 単年取得者数7年連続No.1、2016年6月以降 累計保持者数No.1 という指標に裏付けされた高い技術力により、安心してOracleを導入/利用いただけます。

ORACLE MASTER Platinumとは、2日間にわたる実技試験により認定されるOracle Database最高難度の資格です。

グローバルで有効な資格であり、海外では"Oracle Certified Master"と呼ばれます。

ORACLE MASTER Platinumとは何か / コーソルはPlatinum取得者数No.1!

オラクルマスター教科書 Gold DBA Oracle Database Administration II : 渡部 亮太 , 舛井 智行, 峯岸 隆一https://www.amazon.co.jp/dp/479817436X/ (2022年5月27日 発売)

オラクルマスター教科書 Silver SQL Oracle Database SQL : 渡部 亮太 , 舛井 智行, 峯岸 隆一https://www.amazon.co.jp/dp/4798172367/ (2021年9月13日 発売)

オラクルマスター教科書 Silver DBA Oracle Database Administration I : 渡部 亮太 , 舛井 智行 , 杉本 篤信 , 西田 幸平https://www.amazon.co.jp/dp/4798166359/ (2021年5月28日 発売)

オラクルマスター教科書 Bronze DBA Oracle Database Fundamentals : 渡部 亮太 , 岡野 平八郎 , 鈴木 俊也https://www.amazon.co.jp/dp/4798166367/ (2020年9月17日 発売)

オラクルマスター教科書 Gold Oracle Database 12c : 渡部 亮太 , 岡野 平八郎https://www.amazon.co.jp/dp/4798147958/ (2018年8月8日 発売)

Oracleの基本 ~ データベース入門から設計/運用の初歩まで : 渡部 亮太 , 相川 潔 , 日比野 峻佑 , 岡野 平八郎 , 宮川 大地https://www.amazon.co.jp/dp/4774192511/ (2017年9月22日 発売)

プロとしてのOracleアーキテクチャ入門【第2版】 : 渡部 亮太http://www.amazon.co.jp/dp/4797384085/ (2015年4月25日 発売)

プロとしてのOracle運用管理入門 : 渡部 亮太http://www.amazon.co.jp/dp/4797355123/ (2009年9月25日 発売)

プロとしてのOracleアーキテクチャ入門 : 渡部 亮太 , 森坂 康人http://www.amazon.co.jp/dp/4797349808/ (2008年8月22日 発売)

プロとしてのOracle入門 : 松下 雅, 舛井 智行, 古賀 加奈http://www.amazon.co.jp/dp/4797349433/ (2008年10月29日 発売)

Oracle Database 10g Oracle Enterprise Manager 逆引きクイックリファレンス : 舛井 智行, 青木 武士, 松下 雅http://www.amazon.co.jp/dp/4797349433/ (2007年11月27日 発売)

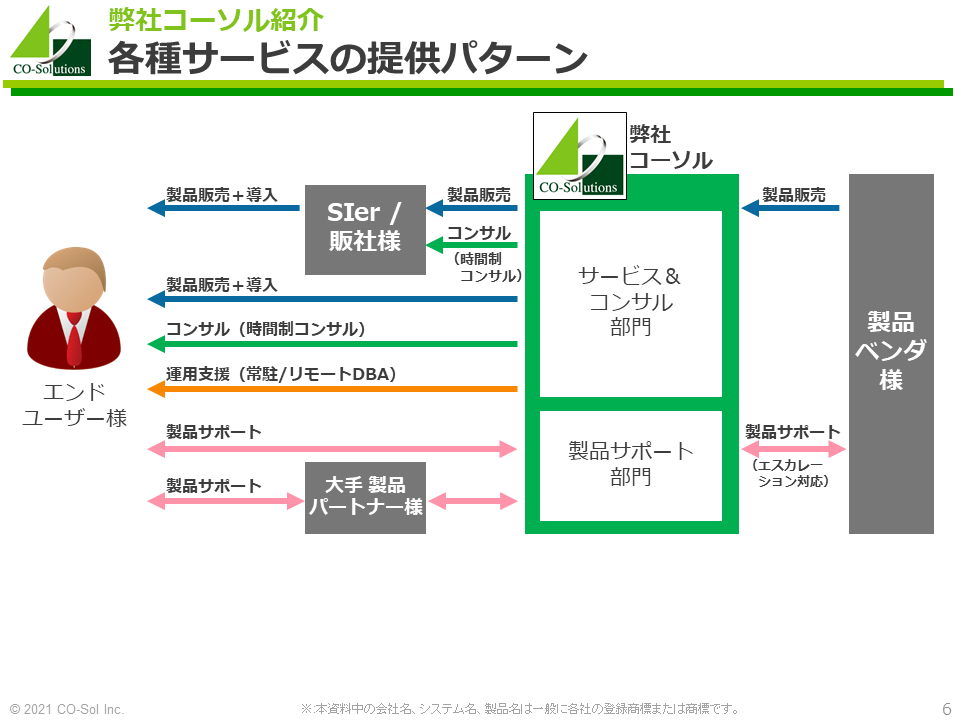

Oracle Databaseについても製品販売、製品サポート、製品の導入を行います。また、リモート回線経由でスポット的なDBA実務を行うリモートDBAサービス、コンサルティングやベンダコントロールを含めたOracle Databaseプロフェッショナルサービスを時間制で提供する時間制コンサルサービスも提供しています。

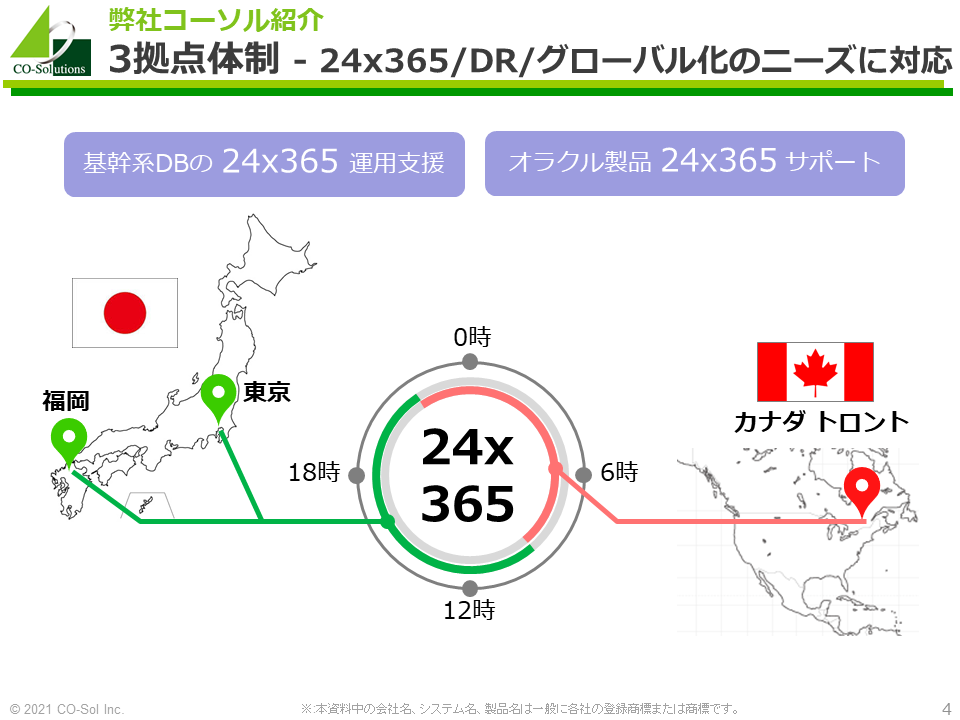

データベース運用保守なら常駐しないリモートDBA 基幹系DB運用支援および製品サポートについては、3拠点体制による24時間365日対応が可能です。

コーソルは、Oracle Databaseをはじめとするデータベース製品に関する深い知識を活かし、多数のデータベース関連製品を取り扱っております。

オラクル製品全般 (Oracle Database, Oracle Cloud, Oracle GoldenGate, Oracle WebLogic Serverなど)

Dbvisit Standby

SharePlex for Oracle

CData Sync

Qlik Replicate

Solarwinds Database Performance Analyzer (DPA)

Toad for Oracle / Toad for SQL Server

MaxGuage

Spotlight for Oracle / Spotlight for SQL Server

SIOS LifeKeeper

Delphix

PISO

D'amo

Nutanix Database Service (NDB)

これらの製品について、販売・導入・運用を様々な形でご支援します。お困りの際はぜひ弊社にお声がけくださいませ。

前の記事へ

次の記事へ