技術ブログ

目次

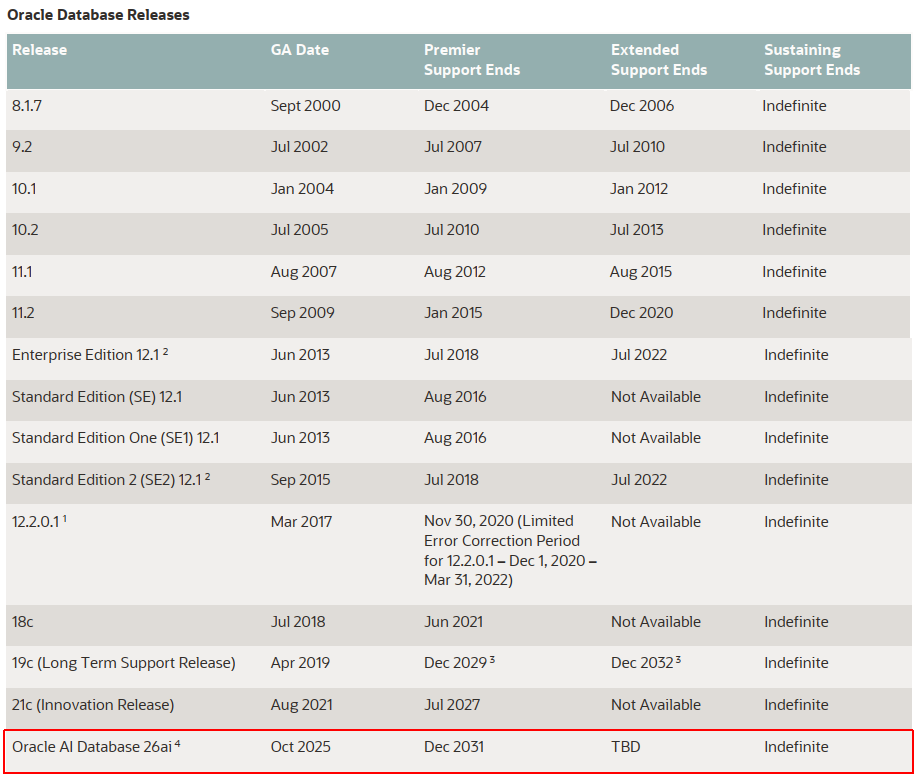

Oracle ACE Proの渡部です。 先日のOracle AI Worldで、突如 Oracle AI Database 26aiがリリースされました。

いくつかの観点から、Oracle AI Database 26aiの位置づけについて整理しておきます。

取り急ぎ、ざっくり骨子をまとめてみました。大きなポイントとしては以下の2つです。

オラクル社全体のAIシフトの方針もあってか、 製品名が"Oracle Database"から"Oracle AI Database"に変更されました。

マニュアル等を見る限り、製品名が"Oracle AI Database"に変更されるのは、バージョン 26ai以降のみのようです。バージョン19c などの古いバージョンの製品名は"Oracle Database" のままのはずです。

なお、"Oracle Autonomous Database" も、名称が"Oracle Autonomous AI Database"に変更されています…

これまで、Oracle Database の最新リリース(バージョン)は 23ai (旧23c)でしたが、Oracle AI Database 26aiは23aiを置き換える位置づけになります。すなわち、将来的に Oracle Database 23ai は無くなります。そして、18cと19cなどとは異なり、Oracle Database 23aiとOracle AI Database 26ai は併存"しません"。

物理的なリリース形態は「一連の23ai四半期パッチ(RU)において、10月以降が26ai扱い」というものです。

具体的なRUのバージョン番号を列挙するとイメージが掴みやすいはずです。

23aiの(ソフトウェアアップデートの)流れが、26aiに乗っ取られるようなイメージです。

以下のアナウンスがなされました。"Enterprise Edition"という記載が気になりますが、続報を待ちましょう。

オンプレミス・コミュニティにとって大きなニュースです。Linux x86-64向けOracle AI Database 26ai Enterprise Editionが、四半期毎のリリース・アップデート(バージョン23.26.1)の一部として、2026年1月にリリースされる予定です。

26aiは、年次リリースモデルにおける"Long Term Release (Long Term Support Release)"として位置づけられ、他のリリースよりもPremier Supportの期間が長いです。また、3年間のExtended Supportが提供されます。

2025年10月時点で存在するLong Term Releaseは、26aiと19cだけです。

このため、古いバージョンのOracle Databaseからの移行先リリースの候補は、19cまたは26aiになるでしょう (通常のオンプレ版 26aiは2025年10月時点で未提供な点に注意)。

Long Term Release(26ai, 19c)とInnovation Release(これら以外)のサポート期間を比較します。

Premier Support Extended Support

------------------- -------------------

Long Term Release 5年間以上 3年間

Innovation Release 2年間以上 なし

2025年10月時点で予定されている26aiのサポート期間は以下の通りです。

Oracle Database 12cから、データベース統合技術としてマルチテナント機能が導入されました。

それ以降、非マルチテナント構成(非CDB構成、従来型構成)と新しいマルチテナント構成(CDB構成)が併存する形にありましたが、Oracle Database 21cで非マルチテナント構成がサポート終了となりました。

そして、26aiはマルチテナント構成「のみ」をサポートする初のLong Term Releaseとなります。

「本番環境のOracleデータベース」には原則的にLong Term ReleaseのOracle Databaseを使うことになりますから、今後作成される「本番環境のOracleデータベース」のほぼすべては、マルチテナント構成となるはずです。

23ai (旧23c)と同様に、Free版が提供されます。

Oracle AI Database 26aiは Oracle Database 23ai を置き換える位置づけのリリースです。 よって、「26aiで導入される新機能 = 23ai で導入されていた新機能+ 26aiで新たに導入された新機能」という形になります。

23aiで導入されていた主な新機能については、日本オラクルさまの以下の資料をご覧ください。

26aiで新たに導入された新機能には以下があります。

資料

Oracle AI Database 26aiは Oracle Database 23ai を置き換える位置づけのリリースです。 よって、「26aiの廃止機能 = 23aiで廃止されていた機能+ 26aiで新たに廃止された新機能」という形になります。

私が気になった廃止機能および動作変更機能をメモしておきます。

読取り専用ORACLE_HOMEは、Oracle Database 18cで導入された機能です。 ORACLE_HOMEから更新されるファイルを排除して読取り専用にすることで、ORACLE_HOMEを複数のデータベースサーバーで共有/複製できることを狙った機能でした。

18cでの導入当初は、ORACLE_HOME構成のデフォルトは読取り専用ではありませんでしたが、 21cで読取り専用をデフォルトとしました。

読取り専用ORACLE_HOMEでは、初期化パラメータファイルなどのファイルパスが従来と変わり、非互換的な変更であるため、個人的にはかなり思い切った施策で、受け入れられるのだろうか? と若干疑問でしたが、26aiでこの試みは取り止めとなりました。

表領域のデフォルトタイプが、bigfile表領域になるようです。

bigfile表領域は、表領域を非常に大きい1つのデータファイルで構成する表領域です。 従来型の表領域(smallfile表領域)と異なり、1つの表領域を2つ以上のデータファイルで構成することはできません。

大規模なデータベースではASMの使用が一般的になってきており、データファイル構成のレベルでディスクI/O分散を考える必要性が減っていることが、この変更の背景にあると考えています。

21cで非推奨になったEM Express(Oracle Enterprise Manager Database Express)が、26aiで廃止されます。

GUI画面を使ったデータベースの運用や監視を行う場合の代替策は、Enterprise Manager Cloud Control(EMCC)やSQL Developerが考えられます。

DataPump以前から存在していた、オリジナルのエクスポート ユーティリティ(exp)が廃止されました。

Oracle Database 10gでDataPumpが導入された目的の1つは、オリジナルのエクスポート ユーティリティ、インポート ユーティリティを代替することでしたから、「いつか廃止される」ことは予想されていたことと思います。 また、Oracle Database 11g以降で、すでに、オリジナルのエクスポート ユーティリティは「原則としてサポートされない」という扱いでした("原則として"という…、なんだか微妙な表現でしたが)。

なお、オリジナルのインポート ユーティリティ(imp)は、引き続きサポートされます。ただし、オリジナルのエクスポート・ユーティリティ(exp)を使用して作成されたダンプファイルをインポートする必要がある状況に限定すべきとマニュアルに記載されています。

統合監査以外の従来型監査機能(必須監査や標準監査など)が廃止されました。 今後、監査を行う場合は、統合監査を使用することになります。

元々、Oracle Databaseには、役割や機能が異なるいくつかの監査機能が併存しており、あまり望ましい状態ではありませんでした。これらの監査機能を統合するものとしてOracle Database 12cで統合監査が導入された経緯があるため、統合監査の機能強化と品質の安定化を踏まえて、統合監査以外の従来型監査機能を廃止した流れと理解しています。

32bit版のOracle Clientが廃止されます。ほとんどないとは思いますが、何らかの理由でクライアントで32bit OSを使用している環境では要注意です。

in-placeアップグレードの方法として、DBUAおよび手動アップグレードが廃止されます。 今後、in-placeアップグレードする場合はAutoUpgrade(autoupgrade.jar)を使用する必要があります。

旧来は、in-placeアップグレードの方法はDBUAおよび手動アップグレードだけでしたが、これら以外のツールとして、2019年頃からAutoUpgradeがMy Oracle Supportで提供されるようになっていました。

AutoUpgradeは、DBUA相当の機能に加えて、複数のOracleデータベースを一括でアップグレード可能な機能があったため、個人的には、いずれAutoUpgradeに一本化されるだろうと予想していました。

メディア障害などで復旧方法のアドバイスや復旧作業を自動実行できるデータリカバリアドバイザが廃止されました。 残念ながら、データリカバリアドバイザの後継機能はありません。

データリカバリアドバイザはOracle Database 11gで導入されました。 Oracleスキルがない非DBAでも簡単に復旧作業を実行できる点で、個人的に結構気に入っていた機能であるため、この機能の廃止は少し残念です。

運用容易性に関わるオラクル社の開発リソースを、「クラウド優先」とする流れの影響を受けたものと考えています。

クラスタドメインは、複数のGIクラスタを管理する機能です。 クラスタドメインは、ドメイン・サービス・クラスタとメンバー・クラスタで構成され、 ドメイン・サービス・クラスタがメンバー・クラスタに対して以下の機能を提供します。

上記からわかるとおり、プライベートクラウド的な大規模オンプレミス環境での運用容易性/効率性を狙った機能です。 おそらく、データリカバリアドバイザと同様に、運用容易性に関わるオラクル社の開発リソースを、「クラウド優先」とする流れの影響を受けたものと考えています。

なお、クラスタドメインのメンバークラスタは19cで非推奨となっていました。

GIMR(MGMTDB)は、クラスタについての診断情報などの各種データを保存する特殊なデータベースです。

「クラスタの健全性を実現するためには診断情報を適切に管理する必要がある!」という考えは分るのですが、正直言って「診断情報を保管するためだけに、1つのクラスタに必ず1つのデータベースが作られる。」というのは、個人的に若干抵抗を感じていました。

それはOracle社のエンジニアも重々わかっていて、クラスタドメインが浸透し、複数のクラスタを統合管理し、その中で、ドメインサービスクラスタがGIMRを集中管理する将来を思い描いていたのだと思います。

ただ、クラスタドメインが廃止という流れになり、それとともにGIMRも廃止となったのだと理解しています。

GIMRの位置づけについては、若干紆余曲折ありましたね。参考のため、GIMRの経緯を簡単にまとめます。

使用強制 構成

----------- ------------------------------------------

11.2.0.2 <導入開始、当時はCHMリポジトリという名称>

12.1.0.1 オプション OCR/Voteと同じASMディスクグループに

12.1.0.2 必須

12.2 必須 GIMR専用ASMディスクグループが使用可能に

19c オプション

21c オプション クラスタ外配置が可能に

26ai <廃止>ポリシー管理データベースは、大規模クラスタを想定した機能で、 大規模クラスタを論理的に分割したサーバープールにおいて、インスタンスの起動数や起動対象サーバーを柔軟に制御できるものです。

上記からわかるとおり、プライベートクラウド的な大規模オンプレミス環境での運用容易性/効率性を狙った機能です。 運用容易性に関わるオラクル社の開発リソースを、「クラウド優先」とする流れの影響を受けたものと考えています。

なお、ポリシー管理データベースは21cから非推奨となっていました。

Standard Edition RACの廃止 など、過去リリースにおける廃止機能、非推奨機能については以下の記事を参考にしてください。

Oracle 21cリリース!& 新機能/サポート終了/非推奨機能メモ

Oracle Database 19cとは何か? どういう位置づけのリリースなのか?

26aiへの直接アップグレード(アップグレード作業が1回のみ)に対応するリリースは以下の通りです。

上記リリースよりも古いリリースを直接アップグレードする場合、そのリリースから、まず19cなどのリリースに一旦アップグレードしてから、さらに26aiにアップグレードにする手順を踏む必要があります。

また、ロジカルレプリケーションなど、直接アップグレード以外の方法を使用することも可能です。